Memorie di Giuseppe Ricci

“È pronto!” la voce di Padre vien giù dalla cucina; lui è in piedi da due ore, ha preparato la colazione e probabilmente anche la cena da riscaldare stasera. Ma per certo non lo so, ieri sera sono venuto su tardissimo alla luce della pila, e non sono informato: c’è stato un resoconto venatorio di due parole e poi a nanna. Mi sono alzato poco fa, e sono sceso a far uscire il cane.

“Vieni giù tu un momento: se ho capito bene il Pedro sta facendo proprio il numero che mi hai detto.” Non termino di parlare che già i suoi scarponi risuonano sulla scala di legno.

Abbiamo dormito al Roccolo, baita atipica a due piani, già adibita all’uccellagione, che da qualche mese abbiamo in godimento temporaneo. Siamo a metà ottobre, e a quota 1300 l’aria del mattino è tagliente. Deve essere una bella giornata; siamo al buio prima dell’alba, ma intravedo il biancore della nebbia al limite del maggengo, trecento metri più su, e le sue propaggini allungarsi negli avvallamenti del bosco di fronte.

La porta d’ingresso è spalancata, Pedro è seduto sulla pietra della soglia, io in piedi sull’assito un metro dietro di lui, e Padre alle mie spalle. Dalla foschia, viene a tratti il richiamo di un forcello, un tubare più gorgogliato di quello del piccione, e che si sgrana sul timbro della “U”. Si propaga lontano, sicché questo chissà da dove starà cantando. Ora però la prima brezza ci porta, del gallo, anche il soffio: quel “CiúPscccccc” che, per quanto potente, non copre lunghe distanze. Sarà su all’orlo dei larici, l’amico, probabilmente in pianta.

Il cane è immobile, solo un fremito di orecchie a ogni nuovo messaggio del tetraonide. Accidenti a quelle orecchie, le ho sempre viste troppo nervose, e manco a dirlo l’occhio mi cade sempre lì. Ecco, anche un’idea di naso alzato ora, proprio solo l’intenzione; ma poi lui non ne fa niente. Le sue narici palpitano, come a voler captare quell’effluvio già svanito lungo il versante. “Deve essere uno solo”, dice Padre, “Giovedì la testa la girava.”

“Be’, su in mezzo ai larici qualcuno in più l’avrà sentito, e magari non solo con le orecchie.”

Mercoledì mattina Padre era venuto su prestissimo. Doveva fare una riparazione alle cuccette ed era salito dal piano verso i maggenghi confinanti col Roccolo e più addentro nella valle. La sua idea era stata di portarsi nel lariceto, attraversarlo in orizzontale, e abbassarsi quando si sarebbe trovato più o meno sulla linea del Roccolo.

Il suo programma cominciò a saltare proprio nel lariceto, per una serie di incontri che gli fece perdere tempo con un gruppo di femmine. Pareva si fossero date appuntamento tutte lì. Fatto raro; erano più frequenti le riunioni di maschi, ma a stagione più inoltrata.

Sicché, a fine pomeriggio i due si trovavano in mezzo ai larici un bel po’ più in alto del Roccolo, quando Pedro fermò di nuovo, prima sui bordi, poi dentro una macchia di ontano verde, in un vallone che apriva un’ampia spaccatura nella montagna.

Pedro era fermo una decina di metri più sotto, appena visibile, e Padre, non sentendosi ben piazzato, volle allora passare dall’altra parte del vallone. Sì trattava di pochi passi, ma da compiere in un folto terribile. Per di più, mentre si apriva un primo varco tra le fronde, con la coda dell’occhio vide il cane dileguarsi passo passo in guidata.

Non poteva affrettarsi, perché la peculiare conformazione di quegli ontani poneva ostacoli sia verticali che orizzontali. Procedette chinandosi e contorcendosi, e zaino in spalla e schioppo tra le mani non gli facilitarono il compito. Era giunto quasi di là, quando, al trambusto che lui faceva, si aggiunse il frullo possente del gallo che s’involava. Lo intravide appena e, forzando la doppietta tra la ramaglia, lasciò partire una botta mentre quello già piegava a destra sopra i larici. Sentì il cane scattare via.

Uscì al pulito gettando al cielo un’occhiata perplessa: il sole era giù, e sarebbe stato bene affrettarsi, ma in quel mentre una folata smosse dall’alto un fioccar di piume, e gli riuscì di acciuffarne una, che in effetti risultò essere di un gallo. Annuì: l’aveva toccato, e … la brezza spirava all’insù come ogni giorno a quell’ora, e avrebbe facilitato la cerca del cane. Tuttavia, se ancora in grado di muoversi, il selvatico si sarebbe potuto eclissare, andando a morire chissà dove, finendo con ogni probabilità in bocca a un predatore.

Galli o coturnici appena toccati potevano far ammattire il cane; nel sottobosco a volte bastava la sporgenza di un masso a consentire loro di farla franca. Se poi il fatto capitava in una ganda di grossi macigni, la perdita della preda era pressoché cosa certa.

Tornò di là degli ontani e si avviò pian piano sulle tracce del cane. Non conosceva bene la zona, e poco più avanti si dovette fermare su un pendio di festuca sdrucciolevole, appena sopra due cenge che promettevano difficoltà. Era troppo tardi per girare loro attorno, perciò scese con cautela dalla prima alla seconda, ma solo per accorgersi che la tappa successiva avrebbe richiesto qualche metro di corda, e che il ritorno per la stessa via non sarebbe stato possibile.

Aveva perso troppo tempo, e s’era fatto piuttosto tardi. Si diede allora a vociare “Pedrooo”, guardandosi intanto attorno in cerca di un’altra via d’uscita, una cioè che non iniziasse con una fastidiosa arrampicata.

Il canalone, quello che aveva lasciato mezz’ora prima e duecento metri più in alto, scendeva lì a due passi, e non pareva porre grossi problemi a una risalita, perciò si spostò con fatica su di esso, fermandosi su un piccolo spiazzo al bordo di quei maledetti ontani.

“Pedrooo”. Ma quello non si faceva vivo. E l’infittirsi della penombra faceva presagire che, salvo un’avventurosa risalita a luce decrescente, avrebbe dovuto passare la notte lì. Assolutamente non una tragedia, era solo una questione di comodità, perché dopo tutto aveva uno zaino pieno di provviste e, stretta sotto l’aletta, una solida, ampia giacca a vento. Insomma, abbastanza per un pernottamento all’addiaccio, in una notte che garantiva cielo sereno.

“Pedrooo”. L’appello risuonò tra i dirupi, e sarebbe stato l’ultimo, perché non aveva voglia di rendere pubblica quella sua avventura; non quando si avevano amici come … Insomma, quel haxxo di un cane sarebbe pur rientrato prima di giorno.

Era bastato pensarci: un fruscio di festuche e Pedro sgusciò sulla cengia, superò d’un balzo il passaggio che aveva costretto lui a un laborioso trasbordo, e gli saltò su a zampe sul petto, la destra raspante in cerca di approvazione. Gli prese la testa tra le mani: sul muso non aveva traccia di piume. “Ti ha fatto fesso, eh? Va be’, domani vedremo. Adesso c’è la pappa.”

Tolse dallo zaino una pagnotta, una bottiglia e un pezzo di lardo, di tasca il coltello, sedette su un pietrone e cominciò a sbocconcellare senza fretta. Si misurava in bocca ogni boccone già masticato, per poi dividerlo tra le labbra e porgerne una parte al cane. Questo, giovane di anni ma vecchio del gioco, s’era seduto di fronte a lui e allungava il muso ad ogni offerta, dando prova di massimo apprezzamento per i bocconi che sapevano di vino. A cena terminata, le stelle già brillavano.

Sul lato esterno del ripiano era cresciuta un’aiuola di erba lucida. La liberò dai ciottoli e, zaino per cuscino, vi si sdraiò, si tirò addosso il giacchettone e spense mentalmente la luce. Non passò un minuto, e Pedro strisciò ad addossarsi a lui. Altro paio di minuti, e nel vallone echeggiarono le note di un solenne russare.

Si destò all’arrabattarsi del cane che sgattaiolava fuori. L’alba filtrava attraverso una fredda nebbiolina e il richiamo di un forcello venne a completare il suo risveglio mentre disperdeva eccedenze fluide sull’orlo del terrazzo. Non doveva essere troppo lontano: lo stimò a trecento metri, in alto sulla sua destra. Nel voltarsi aveva notato la postura di Pedro: seduto all’angolo opposto, totalmente assorto, il muso immobile puntato verso l’origine del suono. Si stiracchiò e, abbottonandosi, lo avvicinò di soppiatto. Giunse un altro richiamo, e il cane ruotò il capo di un quarto di giro. Altro gallo questo, e stava più o meno alla loro altitudine. Con un occhio sul cane, aprì lo zaino per una colazione di pane e salame e un bacio alla bottiglia.

Mangiò restando in piedi, chinandosi di volta in volta a posare su un masso la parte destinata a Pedro, che ora però non si muoveva nemmeno all’invito di una colazione saporita. Stava per chiamarlo, ma ecco un altro richiamo, lontano e indistinto. Stavolta Pedro rimase incerto; alzò il tartufo e lo mosse lievemente in ogni direzione; poi con un sommesso mugolio si voltò a fissarlo dritto negli occhi.

Padre aveva iniziato a smontare la doppietta: niente caccia di giovedì. “Vieni qui, dai, che è ora di andare. Non ce la faccio a scendere di qui, e venir su dal basso è troppo lunga. Magari domattina, quatti quatti.” Il cane si accostò a malincuore, fiutò i bocconi con uno scodinzolio, si alzò ad appoggiarsi sul macigno, e in un attimo spazzò via il suo spuntino.

Intanto lui aveva richiuso lo zaino, fermato la giacca sotto l’aletta, e stava assicurando i due pezzi dello schioppo dentro le tasche laterali. “Li hai sentiti, eh? Adesso andiamo su a vederli; ma oggi, caro mio, ci possiamo perdere poco tempo.”

Indossò lo zaino, si aggiustò gli spallacci con i pollici, e alzò la testa a valutare le prospettive di una risalita lungo il vallone. La vena di ottimismo che l’aveva pervaso la sera prima si dissolse contro quella barriera fronzuta, perciò lasciò lì lo zaino e tornò sulla cengia per una nuova valutazione.

Lì in effetti era stato troppo pessimista, perché gli fu subito chiaro che in fondo si trattava di una semplice scaletta di appigli rocciosi, tra zolle di festuca ben salde. A confermarlo, Pedro marciò su con poco sforzo di lombi, affacciandosi poi a contemplarlo a orecchie penzoloni.

In cinque minuti recuperò lo zaino, fu di nuovo lì e superò l’ostacolo. Salì finché trovò terreno più praticabile, poi ridusse di molto l’angolazione di risalita. Stava cercando un sentiero che sapeva attraversare il versante a quella altitudine. Il giorno prima tuttavia doveva essersi spostato molto addentro nella valle, perché il tempo passava e di quella pista non si vedeva nemmeno l’ombra.

Da quelle considerazioni lo riscosse un suono tra il latrato e l’uggiolio, e dovette voltarsi a guardare Pedro, che s’era fermato una ventina di metri più in alto. Il mugolio s’interruppe, lasciando il posto a un vistoso frullìo di coda punteggiato da altri cenni di latrato. Si rese conto solo allora che, nel tragitto fino a lì, il cane non aveva fatto alcun tentativo di cerca; si era limitato a precederlo, fermandosi ogni tanto ad aspettarlo con fare impaziente. Proprio come stava facendo in quel momento, tra false partenze e latrati in sordina.

“Ho capito. Vuoi vedere i tuoi amici, eh? Va be’, ma guarda che salite ne farò poche, oggi.” E in effetti non ce ne fu bisogno: cinque minuti non proprio durissimi e il bosco si aprì su una pietraia di vecchi macigni, piuttosto stretta e cosparsa di radi rododendri, che si allungava verso l’alto per un centinaio di metri.

Aveva alzato lo sguardo per orizzontarsi e, riportandolo giù, scoprì di averlo posato sul cane in ferma: se ne stava a testa alta sul ciglio del ghiaione, una decina di metri più su. Doveva dargli soddisfazione, almeno con la presenza, e salì leggero per quei pochi passi che li separavano.

Restò immobile per un minuto, poi decise di tentare una cosa che aveva visto fare dal figlio in una prova. Si chinò a carezzare la schiena di Pedro, e lo sospinse lievemente sul garrese. Il cane allora si mosse senza riluttanza tra massi, rododendri e ciuffi di ontano, dando inizio a una guidata che lo doveva portare fino a una decina di metri dal limite della pietraia. Da lì non si mosse più.

Padre volle allora tentare un ulteriore accostamento e, sfilatosi lo zaino, iniziò a salire lungo l’orlo della pietraia. Aveva fatto poca strada, quando un macigno gli si smosse sotto il piede dando il via a un crepitio di pietrisco, a cui presto si associò il fragoroso involo del gallo, pochi passi dentro il bosco.

Una parvenza di rincorsa e Pedro, non avendo visto lo schioppo e fiutato il giochino, poco dopo gli tornò ai piedi. “Bravo. Ma adesso andiamo a casa, eh?”

Stavolta gli andò meglio, perché le intenzioni del cane prevedevano lo stesso suo itinerario. Giunsero sulla sospirata pista; si abbassava con gradualità, e Pedro parve volerla seguire senza deviazioni. A un certo punto però montò con gli anteriori su un macigno, allungando il collo col muso beccheggiante puntato all’insù, alquanto indeciso. Ci restò per un bel minuto, poi scese e trottò titubante sul sentiero per qualche passo; trovò un’altra pietra e ripeté la scena. Infine si volse a guardare Padre con un punto di domanda ammiccante negli occhi.

“Bravo. Ma adesso lascia perdere, va, che tra oggi e domani da fare ne ho abbastanza.” L’altro scese e si avviò, dapprima fermandosi ogni pochi passi a riconsiderare la cosa, muovendo qualche passo a monte e rigirando il tartufo a saggiare l’aria.

“Ma lascia perdere dai, che tanto oggi non combiniamo niente …”, così arrivava a mezza voce l’esortazione di Padre. E il cane, già poco convinto, si girava a studiarlo un paio di secondi, poi tornava sul sentiero.

Quando quel giochetto terminò, Pedro tornò alla routine di filar via dritto, fermarsi talvolta ad attenderlo, quindi riprendere quel suo trotterellare che sapeva di giocosità. Quanto a cercare, nemmeno parlarne.

Per un po’ il tracciato fu quasi pianeggiante, poi si inclinò, zigzagando tra ontani e rododendri, e poco dopo, a una curva, il cane tirò dritto uscendo tra larici radi su terreno cosparso di affioramenti rocciosi. Proseguì in quella direzione studiando l’aria a testa alta, abbassandosi o alzandosi sul versante per seguirne i segnali. Al termine di una puntata a monte, si fece guardingo: già era al passo e rallentò ancora, si fermò, si mosse di nuovo per rimontare la linea di massima pendenza, e finì per bloccarsi alla base di una vasta chiazza di rododendro.

Padre venne su lentamente a fermarsi dietro di lui. Passò più di un minuto e, visto che nulla succedeva, si guardò attorno, afferrò la frasca giusta e la scosse tra le altre senza troppi riguardi. A quel rumore rispose il fracasso del gallo che frullava una ventina di metri più su. Incredibilmente, si andò a posare su un ramo nemmeno venti metri più in là. Il cane non si era mosso, e non lo fece nemmeno ora. Altrettanto fece Padre, ma un paio di minuti dopo si lasciò sfuggire un colpo di tosse. Gli fece seguito un frullo assai più lieve, e, con un fievole chioccolio, una gallina puntò dritta a valle, per sparire ad ali tese dietro un folto di pini una trentina di metri più in basso. Dal suo ramo, il maschio filò via anche lui, nella stessa direzione gli parve. “Cosa haxxo ci facevate qui voi due, di questa stagione?”

Il cane era sparito dietro di loro, ma lui non se ne preoccupò: non avendo visto né sentito lo schioppo, quello non sarebbe rimasto via a lungo. A conferma del suo pensiero, ecco Pedro risalire la china, saltare sul sentiero e avviarsi tutto allegro, menando la coda. Ma ci restò poco; alla prima curva tirò di nuovo dritto, stavolta senza il fare di uno che sa dove andare, ma allargandosi gradualmente sui lati, cominciò a cercare nel suo stile abituale. Accidenti, quello pareva bighellonare tra massi, rododendri e macchie d’ontano, ma era una falsa impressione, perché quando meno te l’aspettavi, eccolo a tartufo in aria, eccolo rallentare, eccolo fermare. Tutti colpi di fortuna? No, perché ciò era successo anche quando sullo stesso terreno erano già passate altre compagnie con altri cani, senza trovare nulla.

Per dargli soddisfazione, Padre uscì a sua volta tra gli alberi e continuò ad abbassarsi tenendoselo più o meno davanti. Giunsero così al bordo inferiore del lariceto senza ulteriori novità, emergendo sul vasto pascolo di Monte e sul sentiero più battuto che portava al Roccolo.

Per la prima volta trasse l’orologio dal taschino e, accidenti, le dodici e un quarto: l’appetito stava mutando in fame boia, ma valeva la pena di resistere per un altro quarto d’ora, e sedersi poi a un bel fuoco scoppiettante. Cominciando con un bicchiere di rosso e una pignatta di maccheroni spruzzolante nel camino, destinata a sfamare uomo e cane.

“Va bene”, dice Padre, “ma ora sarà meglio sbrigarci. Tra poco fa chiaro e sarà meglio trovarci già su.”

È sempre stato più impaziente di me, perciò fischio al cane, che si volta con un mezzo mugolio: “Dai, che c’è la pappa”, e lui mi segue sulle scale e fila alla ciotola, quella piccola del mattino. Poca ma buona a quest’ora, meglio andar su a stomaco leggero. Vale anche per noi, che abbiamo Ovomaltina, latte condensato e qualche biscotto. Stasera, ne sono certo, ci rifaremo tutti alla grande.

Un quarto d’ora più tardi siamo per strada; Pedro è in testa, ma non esce dal sentiero. Strano, quello ha sempre festeggiato il momento come una liberazione a lungo attesa. Vuoi vedere che Padre ci ha visto giusto? E lui si esibisce in fughe al trotto veloce e rapide giravolte di scodinzolante attesa.

Il sentiero serpeggia risalendo il maggengo, e stanotte deve aver fatto un bel freddo perché l’erba è coricata. Occhieggiano barlumi di rugiada, ma nei recessi più bui si intuisce un biancheggiare di brina. Man mano che ci avviciniamo al bordo del bosco, il pendio si accentua e il prato s’infittisce di cespugli nascenti. Non era così sino a pochi anni fa: oggi qualcuno è invecchiato e chi lo rimpiazza non è poi tanto interessato. Sono le sette, le stelle sono svanite, ne resta solo una, e mi pare si tratti di Venere, che poi è un pianeta. L’alba mi ha sempre messo malinconia, e oggi non fa eccezione.

Va be’, nel frattempo siamo entrati tra gli ontani. Un paradiso da beccacce che per fortuna è rimasto quello di sempre; e alberga ancora qualche francolino. Non sono troppo amante delle beccacce (salvo che nel piatto, s’intende), ma il luogo è davvero suggestivo. Una fascia larga tre, quattrocento metri che si estende per più di un chilometro in orizzontale. E poi, alla giusta stagione, in quell’intrico di ontani chiazzati di querce, noccioli, betulle sui dossi, e qualche pino, persino io riesco a raccogliere qualche fungo. Ma a me interessano i galli, soprattutto ora, dopo la storia di Padre.

Mezz’ora dopo già ci si vede bene mentre usciamo sul pianoro di Monte, che si allunga sulla nostra destra per parecchie centinaia di metri, elevandosi leggermente. Il pascolo è tratteggiato da lunghi mucchi di pietre, testimoni del tempo in cui si pensava a bonificare il terreno per favorire la superficie pascolabile. Ora però è costellato di ciuffi di ontano e rododendro, strisce rugginose di felci autunnali, e giovani pini e larici, che per ora e per lo più non ci arrivano alle ginocchia. In alcuni tratti il confinante ontaneto vi ha da tempo insinuato le sue metastasi in modo più sostenuto, dando vita a minuscole macchie, alcune acquitrinose e piuttosto amate dagli scolopacidi. A monte, il pascolo si spegne nel verde melato dei larici, a sua volta macchiato da quello più scuro di qualche pino. Il luogo attrae ancora qualche coturnice, e ve ne abbiamo trovate anche l’anno scorso. L’insieme è un po’ guastato dalla recente apparizione di uno chalet uso caccia, ma per fortuna sinora non ci abbiamo visto anima viva.

Ogni volta, uscendo su quella prateria, per prima cosa Pedro ha ispezionato l’area ridotta che si stende sulla sinistra, ma oggi non lo fa. Si dirige invece sulla destra, seguendo con decisione il bordo del bosco. Avevo pensato di attraversare il pascolo e salire a sinistra nel lariceto, per portarci ai piedi del canalone dove credevo fosse avvenuto il fatto di Padre col gallo.

Ma, dice l’amico Ceresa, il naso ce l’ha il cane, e vista la risolutezza che il nostro mostra stamattina, sarà forse meglio assecondarlo. Percorriamo così qualche centinaio di metri tenendoci fuori dal folto e seguendo il cane nelle rade e frettolose verifiche tra le sterpaglie e attorno ai minuscoli rilievi fronzuti che rompono qua e là la superficie del pascolo.

Ci troviamo infine a costeggiare un lungo cumulo di macigni che in quel tratto separa la prateria dal bosco; al suo termine si apre il sentiero che da Monte scende a un gruppo di maggenghi più a sud del Roccolo. Pedro lo imbocca deciso, e lo abbandona poco dopo per entrare tra gli ontani, che qui non sono della varietà “verde” presente nel lariceto, ma quelli del comune “bianco” di mezza quota, e abbastanza spaziati da consentire discreta visibilità. Il suolo è coperto di foglie cadute di recente, e vi regna l’umidità. Pedro si è fatto cauto, ma lo si nota solo dalla testa, che ha alzato come un periscopio, mentre trotta via sempre rapido, girandola spesso verso sinistra. Una ventina di metri e il trotto cala di ritmo mentre passiamo attraverso un tratto più asciutto, di noccioli e betulle che diradano verso il crescente chiareggiare di una radura di felci e festuche.

Pedro esce all’aperto rallentando ancora, e presto è al passo, il collo che si allunga man mano che l’emanazione che lo guida si fa più consistente. Lo slargo si apre in orizzontale, con lieve pendenza verso valle e altrettanto lieve in avanti, come l’embrione di un poggio in formazione. A una trentina di metri, nella direzione che il cane ci indica, spicca un’area ciottolosa di erba bassa e ancora d’un verde brillante. Sarà certo una beccaccia, ed è da lì che salterà …

“Beccaccia”, sibila Padre alle mie spalle. Gli faccio segno di tacere, spostandomi guardingo avanti e in alto, finché mi trovo una decina di metri sopra il luogo rilevato. Nel frattempo Pedro ha lasciato spegnere la sua avanzata, una zampa incerta a palpare l’aria in cerca di un appoggio silenzioso che non troverà mai.

Padre, io e il presunto luogo di borrita formiamo gli apici di un triangolo rettangolo, e il tratto tra me e Padre ne rappresenta l’ipotenusa. Il cane è fermo tre metri davanti a Padre e penso che, se la beccaccia è arrivata stanotte, potrei essere favorito da un tiro d’infilata. Riflessioni che sono interrotte dall’involo assordante di un forcello, che è costretto a coprire i primi dieci metri in orizzontale, come un quagliardo. I colpi partono all’unisono, e il gallo cade appena oltre l’incurvarsi della china. In meno di un minuto Pedro risale tenendolo in bocca. E sì, è stato un tiro d’infilata, ma non mi ero aspettato un forcello proprio qui. Padre se l’è fatto portare, poi prende la testa del cane tra le mani e la scuote con affetto: “Bravo!” Un elogio a mezza voce, perché, si sa, ‘mai fare propaganda dopo un abbattimento’. Si sfila lo zaino, ci fruga brevemente, ne cava qualcosa di scuro, e glielo mette in bocca. Pedro se lo pappa con gusto, poi salta su a sollecitarlo con la zampa. “Bravo, ma per ora basta.”

“Ma che cavolo gli hai dato?”

“Un pezzetto di marmotta; stasera mangerà il resto coi maccheroni.”

Già: la marmotta l’aveva presa lui cacciando da solo il lunedì della settimana prima, e aveva detto di averla ben sgrassata la sera stessa. Cucinata il sabato sera, sempre al Roccolo, era risultata immangiabile: colpa di qualche pezzo di grasso che doveva essere rimasto attaccato alla carne. Ma per il cane era risultata più che ghiotta. “Va be’. Adesso direi di salire alla Foleghina, magari quelle coturne le troviamo ancora lì”, dico.

Domenica scorsa ci eravamo fermati su un poggio per mangiare un boccone, e da lì avevamo assistito a una scenetta abbastanza frequente tra cacciatori. Laggiù, due persone erano uscite dal bosco nella Foleghina, e i loro due cani le avevano precedute, rimontando il pascolo piuttosto veloci. Forse due setter bianchi, e a mezza china erano entrati in ferma. Padre li stava osservando col binocolo e vide distintamente due coturnici tuffarsi in obliquo e sfrecciare incolumi sopra i larici, sollecitate da quattro botti ben distinti. Insomma, valeva la pena di darci un’occhiata.

Padre, piede su un macigno, ha terminato di registrare la preda e sta riponendo il tesserino nella tasca della camicia. “Va bene, ci stavo pensando anch’io.”

Stavo dando un’occhiata alle canne e ora richiudo la doppietta: “Certo che in effetti il Pedro pareva sapere dove dirigersi … In pratica ha cominciato a cercare solo a duecento, trecento metri dal selvatico. Mah …”

“Te l’avevo detto ieri sera! E questo, caro mio, è il gallo che cantava stamattina. Il cane ha naso e cervello, a quanto pare.”

“Certo che è un po’ difficile da vendere …”

“Ma dai”, salta su Padre, “tagliamola corta: mercoledì, e anche stamattina, il cane sapeva dove fossero i galli, più o meno voglio dire. Ed è andato lì. Punto.”

Annuisco. Accidenti, questa evoluzione non me l’ero proprio attesa. “Ok, avviamoci, allora.”

Risaliamo di buon passo e attraversiamo Monte in diagonale verso il sentiero che porta alla Foleghina. Posso sbagliare, ma qui da tempo non ci passa nessuno, la prateria è tanto ordinatamente inselvatichita che vien voglia di chiamarla sottobosco. Ma il bosco ancora non c’è: in compenso non c’è nemmeno un’impronta che abbia alcunché di umano, e nemmeno un ramoscello spezzato né una zolla d’erba coricata in modo strano.

Guardando a questo pascolo come a un rozzo rettangolo coi lati maggiori orientati quasi in orizzontale verso l’esterno della valle, il sentiero che cerchiamo si trova nell’angolo superiore destro. È un segmento del percorso che mi ha sempre attratto: l’ontaneto da una parte, il lariceto dall’altra, entrambi costellati a larghi intervalli dai più scuri pini, hanno casualmente concentrato la presenza di questi ultimi proprio ai bordi del sentiero. Ed è su di esso che hanno ammucchiato gran parte degli aghi, ora color beige, ricoprendolo, addolcendolo alla vista e al piede, lasciando scoperte qua e là le cuspidi dei ciottoli più grossi, che vi fanno capolino da decenni.

Si va su zigzagando su un pendio dapprima dolce e presto alquanto ripido, le suole che paiono molleggiare su quella morbidezza, e in un quarto d’ora superiamo un gruppo di cascine in rovina. Da lungo tempo il luogo (mai saputo il suo nome) mi richiama il Natale. Sarà perché ci feci un’escursione mattutina il venticinque dicembre di molti anni fa. Faceva un inverno mite e rimaneva qualche chiazza di neve solamente all’ombra delle conifere più fronzute. Erano le dieci e trenta e sapevo che, andando giù a salti, in circa un’ora sarei arrivato giù, a buon tempo per il pranzo natalizio. Al momento, però, ero ancora a stomaco vuoto, e mi ero spostato dietro i ruderi, a sedere su una scaletta esterna ben soleggiata, sbocconcellando un panino.

Lì davanti, a cinque passi, giaceva da tempo un cumulo di macigni prelevati dalle rovine e, mentre apprezzavo la gustosità del cacciatorino italiano, da un pertugio di quel mucchio era spuntata la testa inquisitiva di una donnola. Si era esibita in un susseguirsi di scatti rotatori, bloccando più volte lo sguardo su di me e, lungi dall’essere intimorita, si era addirittura sporta a mezzo busto per rimirarmi meglio. Poi di nuovo sotto, ma per comparire subito dopo da un’altra breccia un metro più in là. Ancora sotto, e di nuovo fuori, ma oops, stavolta erano in due, da buchi diversi. Si andò avanti così per cinque minuti buoni, e ne apparvero anche tre contemporaneamente, poi dovettero mal interpretare le mie intenzioni, perché a una mia sbracciata di saluto andarono giù e non si fecero più vedere. Non sono intenditore di mustelidi, ma dovevano essere state donnole e non ermellini (che hanno più o meno le stesse dimensioni), perché questi ultimi il giorno di Natale avrebbero dovuto essere bianchi. Un episodio simpatico, che non ho mai dimenticato.

Sicché, andiamo su piuttosto svelti per il tratto tra Monte e Foleghina, dove il sentiero è più marcato, più distintamente impresso nel terreno, più ricco di affioramenti levigati da secoli di scarponi. Sarà perché congiunge tre località abbastanza vicine tra loro, e che in estati ormai lontane dovevano essere state ben popolate. Ai tempi, cioè, in cui, d’estate, ogni cascina ospitava un’intera famiglia, i cui membri erano variamente occupati nella cura del bestiame grosso o minuto, o nella lavorazione dei suoi prodotti. Il che presupponeva il trasferimento annuale di quella famiglia e del suo bestiame dal piano al maggengo, e viceversa. Lo facevano a piedi, su tragitti che una persona mediamente allenata e senza bestiame da condurre può coprire con medio sforzo in due e mezzo, tre ore.

Oggigiorno la presenza estiva in queste località è ridotta a un vero minimo, ma si sa che ai tempi d’oro gli scambi tra le stazioni citate erano intensi e collaborativi. Di domenica era frequente la riunione festosa delle famiglie, che avveniva di solito giù al grosso maggengo del Roccolo, dove una delle cascine, più grossa ed organizzata, offriva il migliore punto di ritrovo. Si parlava di polenta taragna, formaggio, bresaola e caraffe di vino.

Cicli e consuetudini andati, più o meno superati dal progresso degli ultimi decenni. Di buono per la caccia, rispetto a questi maggenghi, c’è che strade carrozzabili che portino su non ne sono ancora state costruite. Almeno per ora: perché si comincia a parlare di un primo tratto, che dovrebbe coprire più o meno un terzo del percorso in questione.

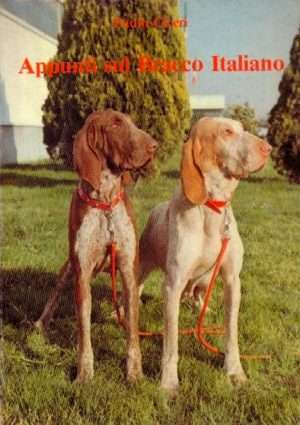

Il cane si tiene sulla nostra sinistra, che qui è sul lato a monte del cammino, e ci rimarrà a lungo, visto che la direzione prevalente è quella di una ripida diagonale che dal pascolo di Monte porta all’alpeggio di Surmonte. Pedro preferisce cercare tra larici e pini, piuttosto che nell’ontaneto a valle del cammino. Come dire, semplificando, che ama più i galli che le beccacce, ciò che a me sta più che bene. Cerca, ancora per semplificare, a lunghi lacet, che lo portano a scomparire al termine di ogni tratto, tra gli alberi o dentro un valloncello, o altro, per ricomparire quasi subito e tornare sui suoi passi ma dieci, venti metri più in alto. Sfoggia un trotto a passi lunghi, mai affrettato, ma che alla fine risulta alquanto redditizio. Mi dicono che nonno Luchino di Silvabella abbia trottato così; purtroppo lo vidi molto tempo fa, addirittura prima del servizio militare, quando ancora non sapevo cosa fosse un Bracco Italiano, né tantomeno chi fosse Luchino; non potrei perciò confermare. E poi Pedro questo tipo di trotto lo mostra soltanto nelle zone e sui selvatici che conosce, e finora anche nelle competizioni a coppie, mentre altrove e in altre condizioni adotta una deambulazione piuttosto varia e apparentemente bislacca, ma che si è sempre rivelata pagante.

Finora è sceso lungo il versante un alito tanto sottile da non turbare nemmeno il velo di foschia tuttora presente. Ora, mentre i raggi del sole mutano la nebbiolina in pulviscolo luminoso, l’aria rotea pigramente, mutando spesso direzione, rigira effluvi prima stagnanti, li porta lontano senza dispersione eccessiva. Accade quasi ogni giorno di tempo buono e a volte porta novità.

Pedro emerge al galoppo dai rododendri di una depressione, riparte frenando, obliquando a monte, ma, mentre nota che il vento è cambiato, un profumo gli giunge su un soffio da un dove inatteso. Brusca conversione: si rigira e pare guardare noi, che lo osserviamo cento metri più in basso, ben piazzati sul sentiero. Attacca la discesa al passo, il capo a periscopio oscillante, indugiando spesso a strologare l’aria, ma ripartendo ogni volta con maggior decisione.

Do di gomito a Padre. “Attenzione, perché non scherza mai.”

“Strano, sta puntando su di noi.”

Di fatto a separarci da Pedro è rimasta una ventina di metri, o anche meno. Lui scende ancora, traversa il sentiero a due passi da noi, e continua a scendere, la testa protesa in avanti, senza più tentennamenti. Siamo ormai a pochi metri da Foleghina, e il chiarore del pascolo irrompe tra larici, pini e ontani.

“Gli vado dietro io”, dico, ” Tu arriva al bordo del bosco, ma non uscire allo scoperto finché non vedi cosa fa il cane.”

Vado giù veloce, perché Pedro mi ha distanziato e, se ha un selvatico davanti, è facile che questo salti giungendo all’orlo della prateria. Lo avvicino e mi do a tallonarlo, ma questa fase non dura molto, perché ora lui punta deciso verso l’esterno, e a me conviene abbassarmi ancora e tenermi sotto di lui sperando di obbligare i volatili ad involarsi cabrando e appressarsi, piuttosto che tuffarsi in allontanamento. Ora il cane è fuori dal folto e s’inoltra nel pascolo orizzontalmente e a passi misurati; cinque sei metri sotto di lui, io lo precedo di qualche passo, sempre nel tentativo di forzare il selvatico ad un involo a me favorevole. Tecnicamente il cane si è esibito in una lunghissima filata, che forse ora sta mutando in consapevole guidata. Ma è il momento delle sorprese, e forse mi sbagliavo quanto alla guidata perché, dopo un breve arresto che mi ha fatto sperare di essere a conclusione, Pedro avanza con passo deciso per pochi passi, si ferma di nuovo e abbassa leggermente il capo, dimenandolo con le movenze di un prelato che appioppi una benedizione a mezzaria. Mi avvicino: in un minuscolo spiazzo coronato di rododendri, con tre massi incrostati di lichene come contrafforti, il suolo, erboso e verdissimo, è stato calpestato e beccuzzato, e le fatte bicolori di coturnice sono numerose e di varia data; alcune freschissime. Accidenti, hanno dormito qui, e chissà dove saranno ora.

Nel mio disappunto ho scordato il cane, che ora è sulla china dieci metri più in alto di me … e sta guidando di nuovo. Guidata seria, non c’è dubbio: testa alta e massima concentrazione. Con la coda dell’occhio capto Padre trenta metri più su, tuttora appostato sul sentiero tra una coppia di larici che fanno da soglia tra bosco e pascolo. Fa per venire avanti, e da come si muove capisco che il cane lui non lo vede. Alzo un braccio di scatto, sgranando gli occhi, e lui si blocca. Gli faccio segno di fermarsi lì, e, a polso piegato e indice proteso, gli indico la posizione del cane. Questi però non si è fermato, anzi risale deciso e sempre più intento, in una guidata che ora si è alquanto accelerata.

Il pascolo di Foleghina ha anche lui la forma di un rozzo rettangolo, stretto e allungato sul versante in senso verticale. Il sentiero che ci ha portati qui lo taglia in obliquo a un terzo della sua altezza, passa tra quattro cascine, e i duecento, duecentocinquanta metri su cui si sviluppano gli altri due terzi, sono molto ripidi. Una sola cascina è tuttora in qualche uso, le altre sono diroccate come quelle che abbiamo visto mezzora fa.

Forse mi sono distratto tra queste considerazioni, perché Pedro mi ha staccato di una quindicina di metri, e ora piega leggermente verso la linea di larici che si erge a destra. Risalgo dunque a passi lunghi, tentando di tenermi sulla destra di cane e selvatico, affinché il frullo possa avvenire più o meno in direzione di Padre. Questi è uscito all’aperto ma non si muove dal sentiero: domenica scorsa è stato lui a osservare il volo delle coturnici, e probabilmente scommette sulla possibilità che la cosa si ripeta, cioè che quelle gli passino sopra la testa.

Pedro continua la sua guidata, intercalando passi più che guardinghi a brevi, più veloci recuperi. Il che mi dice che il selvatico non ce l’ha proprio davanti al naso: i suoi rallentamenti probabilmente coincidono, credo, con quelli che le pernici si sono concesse, forse per beccuzzare, lasciando un’usta più marcata. Ne consegue che qui non si tratta propriamente di una guidata, ma di una pista che viene battuta da vero cane da ferma, cioè a testa alta, senza concessioni ad alcuna benché rapida annusata naso a terra. Sì, perché questo qui il muso lo mette giù soltanto per mangiare e bere … o per indagare su quel profumo che un maschio raramente trascura. La sua avventura è iniziata con una discesa di più di cento metri con attraversamento di sentiero, e un successivo tratto orizzontale che ci ha condotti sino al luogo di pernottamento della preda. Fin lì non si era trattato di guidata ma di filata incerta, su un’emanazione raccolta da una folata di brezza spuria: il selvatico di lì non era affatto passato. Da quel punto in poi, il cane aveva davvero iniziato a seguire una traccia; che non era però ancora quella di una preda sulla difensiva: stavolta la preda aveva traversato sì il sentiero, ma su un percorso di quieta pastura, prima del nostro sopraggiungere. Superato il sentiero c’è stato un cambiamento, marcato dai tratti che Pedro ha coperto in accelerazione.

Così, mentre comincia a sorgermi il dubbio che questa digressione possa concludersi in un elegante nulla di fatto, ecco che lui si abbassa appena sulle zampe (impercettibilmente: non è mai stato un gattonatore), percorre ancora pochi passi in estrema cautela, e infine è fermo tra gli ontani novelli di un mini-greto ora in secca, la testa orientata verso un punto indefinito dell’erta che lo sovrasta.

Mi giro appena, e Padre è sempre laggiù al suo posto. Gli faccio segno che il cane è in ferma, e lui rianima la sua postura di allerta. Ma è ormai distanziato di più di cento metri, e difficilmente le coturnici tireranno dritto fin laggiù; su terreno parzialmente boscoso anch’esse preferiscono scavalcare la barriera più vicina, e defilarsi al più presto. Riporto lo sguardo sul cane e, mentre comincio a notare una sua maggiore concentrazione, ecco che

PiorrrRRRrrr …….

Due pernici sparano fuori una ventina di metri a monte del cane, piegando verso il bosco. Per me è un tiro di semi punta, cioè in avvicinamento obliquante a sinistra: sbaglio di prima, scarseggio di seconda quando loro sono all’orlo dei larici. Una sparisce là dietro, quella colpita saetta giù, sbilenca ma velocissima, lungo il bordo degli alberi. Individua Padre, che è fuori con lo schioppo puntato, abbozza un tentativo di cabrata, e viene centrata mentre passa a sua volta sopra i primi larici. Avevo perso di vista il cane, e lo individuo mentre si dilegua nel sottobosco, già sotto la postazione di Padre. Poco dopo è di ritorno con la coturnice ciondolante dalle labbra.

Padre è il più vicino, e a lui va l’onore di accettarla. La alza tenendola per il capo e le ravvia il piumaggio. “Oh”, dice, “Questo qui non molla mai, ha incrociato il sentiero due volte, e sai quanti cani si sarebbero persi per strada?”

In effetti, Pedro ha operato un’inversione di rotta alquanto allungata, una forcina da capelli; prestazione non comune ma richiesta dalle circostanze, ed è vero che il doppio attraversamento di un sentiero avrebbe potuto compromettere la conclusione. “Niente da dire, il cane è ormai più che sicuro su questi selvatici. Ora… cosa dici di tornare indietro, magari alzandoci un po’? Diamo un’occhiata al canalone del tuo gallo, no? Non si sa mai … e poi, in mezzora o poco più, lì ci arriviamo.”

Padre sta estraendo il tesserino per la registrazione d’obbligo; alza gli occhi. “Va bene, ma non dobbiamo alzarci molto. Però sono passati quasi tre giorni … può essere morto, o nella pancia di una volpe … o … Va be’, lasciami terminare qui.”

“OK, io resto a questa altezza e facciamo lavorare il cane tra noi, magari anche un po’ più in alto. Tu vieni avanti tenendo la distanza.”

Ci avviamo verso l’interno della valle a una quota inconsueta per le locali abitudini venatorie. Di queste ultime scopriamo i fondamenti strada facendo, incappando in alcune vallette scoscese e in un paio di affioramenti rocciosi che ci forzano a un percorso imprevisto e seghettato; sicché la mezzora prevista si allunga a quasi un’ora.

Pedro si sta comportando più o meno come auspicato alla partenza, ma, secondo me, senza la concentrazione necessaria per un’efficiente esplorazione del terreno. Padre, scuote la testa, abbastanza sullo scettico: “Avrà capito che abbiamo altro per la testa, e lui accelera.” Così gli pare.

Parole illuminanti, perché, a una più attenta osservazione, in effetti parrebbe che il cane sappia dove stiamo andando e perché. Mi gratto la testa; non sono portato ad attribuire capacità miracolose a nessuno, figuriamoci a un cane. Cose lette qua e là sulle potenzialità di questi nostri ausiliari hanno a suo tempo generato qualche dubbio, perciò ora mi accontento di accertare che le mie impressioni siano dovute a un comportamento di durata e intensità significative da parte del soggetto in esame. E questi parametri risultano confermati.

Una cosa comunque è certa, man mano che ci avviciniamo alla meta, le movenze di Pedro paiono più quelle di una guida in territorio sconosciuto che quelle di un cane in cerca di prede. Le sue rapide puntate in avanti prevalgono sempre più sul classico incrociare più o meno ortogonale al senso di marcia; e lo sorprendo a sostare più volte e a girare il capo per accertarsi del nostro sopraggiungere. In fondo risulta utilissimo, dimostrandosi più volte risolutore di situazioni rese imbarazzanti dal non sapere come districarci da momenti di stallo apparentemente senza uscita: lui una via comoda la trova sempre, e alla svelta.

Scendiamo infine lungo una strettoia appena praticabile tra una pietraia scivolosa e la china impervia del vallone che cercavamo, che termina qui in una parete verticale di quattro, cinque metri. Al di sotto si apre una radura di una cinquantina di metri quadrati, rozzamente pianeggiante, dove prevalgono mirtilli con ancora qualche bacca ritardataria, e rari rododendri. I larici, che non sono mai fitti in alcun luogo, qui sono anche più spaziati; rinfoltiscono man mano che ci si allontana dallo spiazzo. Un luogo di probabile stazionamento da parte di pastori, o di legnaioli d’altri tempi, perché pare potervi ravvisare le tracce di passate sistemazioni del suolo.

Ho tenuto d’occhio Pedro mentre vi giungeva per primo: un paio di fugaci annusate a mezzaria, un rapido giro di verifica attorno allo spiazzo, ed ora è lì, ritto sulle posteriori, appoggiato alla parete con le anteriori, il collo allungato e il tartufo in intenta degustazione degli effluvi che vengono da sopra. Si rigira con un volteggio, a coda impazzita compie un paio di ispezioni ai capi della parete, e decide per quello opposto all’angolo da cui siamo scesi. Sale celermente lungo il confine tra il lariceto e l’ontaneto del vallone. L’ultima sua immagine, prima che la macchia lo ingoi, me lo mostra in atteggiamento di forte eccitazione.

“Hai visto qui?” Padre chiama dal centro della radura, dove sta osservando qualcosa sul terreno. “Sono di gallo, e sembrano anche fresche.”

Mi avvicino, e in effetti nello spazio di un metro quadrato ci sono alcune delle marmellatine prodotte dai nostri ambiti pennuti. “È già qualcosa. E il cane è andato su. Ci conviene andar su anche noi. Tu adagio, lì a sinistra, io torno su di qua”, dico, avviandomi sulla pista per la quale siamo scesi.

Saliamo passo passo, cercando di non perderci di vista. Credo di sentire il cane muoversi dentro il vallone, e lo stimo a una ventina di metri sopra di noi; poi, di colpo, uno sfrascare rumoroso, un violento starnazzare, ed ecco un gallo affiorare di sghembo per una frazione di secondo appena sopra le fronde, poi altro trambusto, poi lo zampettare del cane, ritmato in modo insolito. Viene dalla mia parte e, mentre abbasso la doppietta che era scattata alla spalla, eccolo apparire tra gli ontani, inalberando la preda che tiene in bocca ancora più che viva. A collo ritto come una polena, il gallo mi scruta col fiero cipiglio di quelle sue perline nere. Ma a cinque metri da me il cane si ferma, fa un rapido dietro front, e lo sento attraversare il canalone. “Guarda che ce l’ha in bocca, e credo stia venendo da te”, grido.

“Eccolo. Bravo Pedro”, risuona dall’altra parte.

Ci ricongiungiamo ai piedi del canalone, e il gallo ora pende dalla sua mano. Ha il gomito dell’ala sinistra incrostato di sangue, e a quanto pare nessun’altra ferita. “Preso per un pelo, eh?”

“Non so, perché le piume in aria non erano dell’ala. Roba del collo, penso.”

“Magari un pallino di striscio allora, e le piume saltano subito via. Fosse penetrato, non sarebbe sopravvissuto, non con la forza di andar giù a mangiare fino allo spiazzo, e di svolazzare via dal cane come ha fatto prima.

“Può essere, comunque ora va nello zaino”, conclude Padre

Parlando ci siamo passati il gallo dall’uno all’altro. Pedro, seduto tra di noi, ne ha seguito gli spostamenti, alzandosi ogni tanto per un ripasso olfattivo. “Accidenti, questo cane”, dico. “Adesso decide anche a chi va la merce.”

Aggiungo le mie carezze a quelle di Padre, che ora ha in mano il tesserino: “Questo è l’ultimo, poi tocca a te”, dice.

“Mah, abbiamo già due galli e una coturna … Però, sono soltanto le undici e mezza … direi di tornare di là, passando per Sorlaco. Proviamo nei canaloni sopra il torrente, quelli dei galli di Vittorio.”

“Ma quando, di Vittorio?” dice Padre.

“Prima che andassi a militare. Forse non ti ricordi, perché a caccia non ci andavi ancora.”

“E come, se mi ricordo ora, e poi erano venuti su i tuoi colleghi per la cena dei galli. La stagione era molto più avanzata però. OK, ad ogni modo a me sta bene. Ce la prendiamo comoda però, e a Sorlaco ci fermiamo per un boccone.”

“Dobbiamo alzarci un bel po’, poi traversiamo senza problemi, non come abbiamo fatto venendo qua: l’ho fatta molte volte.”

Andiamo su per la pista scelta da Pedro poco prima, e, stando a quanto dice Padre, sino a una quota a cui lui mercoledì sera non era sceso. Da lì attraversiamo il canalone, continuiamo ad alzarci con poca angolazione, e dopo un quarto d’ora incrociamo il sentiero per il quale Padre era calato a Monte. Proseguiamo nella nostra direzione, e in una decina di minuti siamo a Sorlaco. È ciò che io chiamo un pre-alpeggio, da tempo abbandonato. Qui si erano organizzati bene, c’è anche una cascina che pare ancora in ordine; è sicuramente usata per scopi venatori, ma io non ci ho mai visto nessuno. D’altra parte, da queste parti c’è una nutrita schiera di cacciatori a palla, per ungulati, e quelli osservano orari, frequentano località e talvolta cacciano anche in date diverse. La località è ottima per quel tipo di caccia, ci ho incontrato parecchie volte cervi, camosci e, credo, anche un paio di stambecchi. Qui, l’area già destinata al pascolo si allunga a monte della cascina per una notevole estensione; come un tappeto di verde più fresco buttato lì a coprire la costa su terreno abbastanza ripido, che duecento metri più in alto si impenna vieppiù, ed è lì che l’ex pascolo termina. I larici vi sono ancora molto radi, non superano i tre metri d’altezza e il sottobosco è tuttora parecchio fronzuto. Un luogo dove abbiamo sparato parecchie volte, ma oggi abbiamo in mente un percorso diverso, e ci fermiamo ai gradini esterni della baita dedicandoci alla dieta del lardo, che, con Padre in giro, rimpiazza ogni menù. La giornata è uscita davvero splendida, ci togliamo la giacca e rimbocchiamo le maniche della camicia; una sosta di un momentino soltanto, e Padre resta addirittura in piedi; io mi siedo sul terzo gradino, con la bottiglia alla destra a portata di entrambi. Chi gode di più è certamente Pedro, che sfrutta due fonti di approvvigionamento, e alla fine avrà certo mangiato più di noi.

Pochi bocconi, un paio di sorsi, poi assicuriamo le giacche sotto le ali degli zaini, e siamo di nuovo pronti. Un rapido abboccamento sull’angolo della baita, qualche sbracciata a illustrare il percorso, poi ci avviamo lungo il confine destro tra pascolo e lariceto e lo risaliamo con pochi serpeggiamenti per tutta la lunghezza. Ci troviamo infine sotto un dosso, oltre il quale, a un ulteriore mezz’ora, si trova il Laghetto: niente più che una pozza con un nome quasi importante. Da lì sotto il dosso giriamo a destra e ci inoltriamo tra i larici, risalendo la china con un’angolazione abbastanza impegnativa. Sono transitato più volte per di qua, ma devo dire che caccia ve ne ho sempre incontrata pochissima, quasi niente. In compenso l’ambiente lariceto è qui ben rappresentato, potrebbe anche essere preso a modello: si tratta di un cespuglieto a rododendri cosparso di larici a intervalli quasi regolari e abbastanza fitti, e, specie nelle radure e nei tratti più soleggiati, arricchito dalla presenza di mirtilli rossi e neri.

Il fondo è uniforme e ci si marcia bene; procediamo su percorsi paralleli, e sono io a tenere quello più in alto di una ventina di metri. Pedro intesse un disegno piuttosto ordinato, e, salvo quando incrociamo qualche valletta, l’abbiamo costantemente in vista. Eccolo: appena sotto la linea di Padre, sale verso una gobba della costa che si insella un po’ prima di tornare ripida un centinaio di metri sopra di noi. Il suo movimento dice che passerà sotto di essa, ma, giunto a pochi passi, lo vediamo levare il muso, indugiare deviando a sinistra, e sempre a testa alta e al passo, cominciare a rimontarla.

Qualcosa di strano nel suo atteggiamento mi dice che è alla ricerca di una percezione visiva, più che di una olfattiva. Davvero strano, questo cane non ha mai giocato a fermare a vista, nemmeno da cucciolo. Ma lui prosegue, sparisce dietro un ciuffo frondoso, riappare e si ferma in posizione classica, stavolta.

Padre non ha potuto vedere. Gli mando un sibilo e gli faccio segno che il cane è in ferma e che, visto che è già più avanti, è meglio che si sposti addirittura al di là della base del dosso. Perché, se si tratta di un gallo, è probabile che si butti giù da quella parte, visto che il cane è salito da questa. Mentre lui si allontana, io salgo senza fretta, tenendo la doppietta davanti a me con entrambe le mani. A quindici metri mi fermo, ed ecco Pedro drizzare le orecchie per quanto può, e rientrare in postura di curiosità visiva. Di nuovo! Mentre mi chiedo cosa diavolo gli stia prendendo, un’erompente sfrascata mi fa sobbalzare: dal punto più basso dell’insellatura è schizzato un enorme cervo maschio: in poche sgroppate rimonta la china, gira dietro la costa, ed è sparito.

Ecco cosa segnava, il cane. “L’hai visto anche tu?”

“Sì, è andato su diritto qui sopra. Un bel bestione”, dice Padre.

“Va be’, ora dobbiamo alzarci ancora un poco, poi è tutto terreno facile e in mezzoretta siamo di là, anche meno.” Come di regola, Pedro ha simulato un inizio di inseguimento, non più di trenta metri, poi è ritornato a interrogarci con lo sguardo. “In marcia, amico, vedi di trovarci qualcosa ancora.” E lui riparte scodinzolando, seguendo stavolta l’istinto per quella sua cerca dalle puntate imprevedibili, ma che risulta poi sempre fruttuosa.

Quest’ultima parte dell’attraversamento è in effetti una passeggiata, e i pochi valloncelli che lo solcano non meriterebbero nemmeno questo nome, in effetti non sono che ondulazioni del terreno con qualche spruzzo di ontano verde qua e là. Man mano che ci avviciniamo alla piega del monte che ci porterà in linea col torrente di nostro riferimento, i larici diradano, quasi anticipassero l’avvicinarsi di un terreno totalmente diverso.

Un diradamento che comunque ci facilita il controllo del cane, che ora abbiamo sotto gli occhi anche quando si allontana un po’ troppo. È così che entrambi lo vediamo risalire abbastanza interessato una delle citate depressioni, questa un po’ più ricca di sottobosco, un bel cento metri davanti a noi. Stavolta non ci sono complicazioni: l’interessamento di Pedro si concretizza in una lunga filata a testa alta. Siamo però costretti a seguirlo su per la china, e per fortuna lui è restato da questa parte della valletta. Si ferma oltremodo deciso quando noi siamo ancora a una trentina di metri sotto di lui, e ci tocca accelerare, cosa che io faccio passando contemporaneamente di là della depressione. Poco dopo siamo ben piazzati, Padre cinque o sei metri dietro di lui e io alla stessa altezza, ma sull’altra sponda. Il tempo passa senza sviluppi, e nessuno si muove perché il cane è al massimo della concentrazione; infine mi faccio venire un accesso di tosse. Subito, da un ciuffo di rododendro venti metri sopra il cane, un frullo gentile accompagna la comparsa di una grossa femmina, che passa impertinente sopra la testa di Padre con un breve chioccolio appena udibile.

Pedro si è sentito in dovere di simulare una breve rincorsa, che si esaurisce in poco più di un minuto, comunque abbastanza perché al suo rientro mi trovi di qua del canalone, e un po’ più in basso: “Cosa fai, rincorri?” gli faccio bonariamente, e lui si ferma a dieci metri, fingendosi perplesso. “Lo sai, che dovrei metterti a terra, eh?” Al suono della parola ‘terra’ lui fa l’atto di andare giù, ma resta lì sospeso a zampe piegate, guardandomi con occhio ipocrita. “Ma vieni qui, Pedrone, che sei bravissimo. Vieni, vieni.” E lui arriva scodinzolando. Non ho nulla da dargli in premio, ma sopperisce Padre, che nel frattempo è sceso dalla sua postazione, il pezzetto di marmotta già pronto tra pollice e indice.

“Ok”, dico, “Ci conviene andarcene, se vogliamo fare i canaloni.”

Il tragitto che da lì ci porta sul sentiero per Surmonte è una semplice passeggiata di una ventina di minuti, che diventano mezz’ora perché a metà strada ci troviamo sul dossetto che domina Foleghina, dal quale domenica scorsa abbiamo assistito all’episodio delle coturnici. Ci fermiamo a rievocarlo, e un po’ anche a ricostruire il nostro prelievo di stamane.

“Non mi pareva che ci fossimo alzati così tanto”, dice Padre mentre ci riavviamo.

Capita spesso. A caccia Il percorso non pesa e il tempo scorre via, perché tutto è più interessante. E ad ogni modo oggi è meglio così, per me il sentiero che ci aspetta è abbastanza una barba, e non frutta mai niente di buono; la cosa si spiega anche solo guardando il paesaggio a monte e a valle di quel sentiero. Infatti il tratto di versante da cui proveniamo, cioè quello tra il canalone del gallo ferito e il dossetto sopra Foleghina, si trova decisamente a bacìo; ma poi la costa curva all’interno, acquisendo un’esposizione alquanto soliva, e la parte di sentiero in questione si trova su quest’ultima. Ciò comporterebbe in ogni caso un cambiamento nella vegetazione del sito, la cui espressione più importante per i cacciatori sarebbe un maggior distanziamento tra i larici, e la comparsa di una piccola quantità di pini cembri a costellare il lariceto. In questo caso, per di più, il suo nuovo orientamento rende questo secondo tratto il versante destro di una breve valle, sul cui fondo scorre un torrente minore, e il pendio vi si fa più scosceso man mano che si scende verso il fondo. È una zona di molti dirupi, dove l’esplorazione è oltremodo difficoltosa per cani e cacciatori. Vi giungo a un’altitudine dalla quale occorre abbassarsi un po’ per raggiungere il sentiero.

Padre si è attardato nell’attraversamento di una cengia con me, che è forse l’unico punto critico di quest’ultima parte di percorso. Pedro era venuto avanti di conserva con me, una ventina di metri più in alto. Mi giro per vedere dove si trovi ora, ed eccolo lassù, fermo su uno spuntone, naso per aria a interrogare la brezza. Brezza? Eh sì, l’orologio mi dice che sono le tredici e trenta, ed è probabile che l’aria abbia invertito il suo senso. L’indice, inumidito e puntato al cielo me lo conferma: ora spira in su.

Ora si sta verificando un déja vu: Pedro ha cominciato a scendere: indeciso, tartufo sempre al vento, puntando lievemente a destra, poi un po’ di più a sinistra, secondo i capricci dell’aria. In breve me lo vedo vicino e, come era accaduto a Foleghina in mattinata, mi supera nella sua discesa. Un percorso finora più o meno obbligato, ma ora, una decina di metri sotto di me, il terreno offre qualche scelta in più, e lui obliqua a sinistra. Scendo subito ad affiancarlo, anche per avere una vista migliore del terreno che troveremo se lui continuerà ad abbassarsi.

Il sentiero ora è in vista; è ripido e attraversa la costa una cinquantina di metri sotto di noi, ma l’accentuarsi della china mi impedisce di vedere come il versante si sviluppi sotto di esso. Una decina di metri a sinistra quel sentiero si impenna ancora più deciso, risalendo ciò che pare la radice di un dosso; ma non ricordo bene cosa ci sia a valle di esso. Il cane, sempre con movenze di filata, si orienta di nuovo, e in pochi istanti eccolo stagliarsi proprio là, all’apice di quell’inasprimento di pendio, su una piazzola del sentiero, una sorta di pulpito affacciato su non so dove.

Ora si è fermato e io accelero la discesa, provocando anche un crepitante franamento di ghiaia grossolana, che per fortuna si scarica giù per il pendio alla mia destra. Ma Pedro non è giunto alla ferma conclusiva, traccheggia, incerto su come scendere senza allontanarsi dalla linea di risalita dell’emanazione. Mi associo al suo esame: Il poggio è parte di un costone che i millenni hanno ridotto a una serie di mini-balze unite tra loro da tratti di dorso a volte arrotondato e abbastanza spazioso -come quello dove ci troviamo-, a volte eroso e mutato in tozza sporgenza rocciosa. Lo sguardo può scendere per un centinaio di metri o poco più; oltre, l’osservazione è di nuovo impedita dall’aumento dell’inclinazione. L’ultimo tratto visibile è una sorta di sella inclinata lunga sette, otto metri, abbastanza aperta da ospitare una magra aiuola di festuche, qualche cespuglio di rododendro e un paio di cembri bassi, folti, contorti e affacciati sul ciglio. Il paesaggio, a destra e a sinistra è un versante impervio, rotto da numerosi dirupi, arido, assolato e poco promettente quanto a mobilità.

Sì, con un po’ di fantasia si può immaginare di andar giù lungo il fianco sinistro del crinale; quello destro offre condizioni proibitive. Infatti Pedro è già in moto sotto di me, e la sua postura mi dice che ha ancora il tartufo pregno dell’emanazione che ci ha portati lì, probabilmente anche rafforzata dall’accresciuta vicinanza. Mi giro e vedo Padre scendere per la stessa mia pista; gli faccio cenno di fermarsi sul sentiero, perché dove si concluderà questa faccenda non ci sarà modo di sparare in due. Ammesso che si possa concludere a schioppettate, e non con un frullo percepito dal solo orecchio.

Pedro è sempre in filata, è evidente, anche se le movenze di un Bracco dinoccolato come lui su terreno tanto scosceso tolgono alla sua azione la morbida continuità che in genere si vuole associata a questa fase della caccia. Ma non equivochiamo, è comunque un magnifico vedere: naso e sguardo li tiene puntati su un unico obiettivo, quale che sia l’orientazione del corpo; come ago di bussola su stella polare. E l’obiettivo sembra proprio essere il tratto terminale della parte visibile del costone.

Non c’è che seguirlo, e vado giù anch’io, attento a dove metto i piedi perché, mentre la misera traccia da capre che ce lo permette si snoda su terreno solido e scabro, il pendio alla sinistra è scosceso e coperto di quell’erba lucida che ama i dirupi e che, non importa che scarpe porti, se cominci a scivolarci sopra ti porta fino all’orlo del precipizio … se non oltre. Con minime variazioni copriamo un bel cinquanta metri: Pedro inchiodato al suo segnale ed io doppiamente guardingo per via dell’erba maledetta. Ora la traccia si abbassa di un bel po’, risale con inclinazione dolce e, avendo coperto una trentina di metri, si porta proprio sotto il dorso del costone. Mentre affronto la nuova ripidezza, Pedro è andato giù deciso, e il suo movimento mi dice che non è più in filata, ma che dal suo punto di vista sta ora eseguendo un accosto. Ferme a vuoto non ne ha mai fatte, e per lui adesso la presenza del selvatico è certa, si tratta solo di ubicarlo con maggior precisione. Io invece mi dico che, mentre noi danzavamo il nostro su e giù, il selvatico può essersene andato di soppiatto, lasciando un’ingannevole, freschissima usta.

Già, ma quale selvatico? Di primo acchito, considerando il paesaggio lì attorno, uno penserebbe alle coturnici. Ma se devo credere a Pedro, devo anche pensare che per tutto questo tempo quel selvatico sia stato fermo, o si sia mosso di pochissimo, e qualcosa mi dice che non sarebbe proprio da coturnici comportarsi così in questo caso specifico. Piuttosto, mentre venivamo qui nell’immediato dopo pranzo, da questa direzione abbiamo udito giungere un paio di colpi lontani. Penso che possa essersi trattato di un gallo della sponda opposta di questa valle secondaria e che, mancato, abbia traversato i quattrocento, cinquecento metri che separano i versanti a questa altitudine, e si sia messo lì, protetto da quel poco sottobosco e dalle festuche dell’ultimo tratto del costone.

Sono cose che accadono. Durante una cacciata di prima della naia, ci fu un gallo, fermato dal kurzhaar del mio socio e passato allegramente attraverso le nostre padelle, che traversò la ben più ampia Valle Spluga. Un amico di Gravedona, cacciando sui monti del Lario, padellò un gallo che poi volò sopra il lago, scomparendo verso i monti della sponda opposta. Pedro sin da cucciolone si pipò galli di rimessa a distanze incredibili, perciò non mi stupirei se ora si fosse pipato pure questo (perché per me di gallo si tratta), avendolo avventato al primo sbuffo a una distanza che stimo di almeno duecentocinquanta metri. Benedetta sì la brezza di primo pomeriggio, ma ci vuole anche un fior di tartufo. È mia esperienza che i galli che compiono questi lunghi voli tendano poi a muoversi poco dal punto di rimessa, e questo potrebbe essere uno di quei casi.

Tra questi lampi di pensiero sono giunto al culmine della breve risalita, e i miei occhi a livello del penultimo tratto del costone; che è roccioso, e montargli sopra è sconsigliabile perché, scoperto come mi troverei, potrei allarmare il selvatico che sta al piano di sotto. Non vale per il cane, che ci è già sopra: più intento che mai accosta il bordo opposto del dorso, scende lento dalla parte di là, e per il momento scompare. Questo tratto termina in un frastagliato gradino di un paio di metri, e io scelgo di starne ancora fuori, di scendere da questa parte defilandomi il più possibile.

Lo faccio con scioltezza grazie alla rugosità della pietra, e a madre natura che qui sul fianco ha ridotto quell’ultima balza a un drastico ma negoziabile aumento di pendenza. Facile anche defilarmi, perché l’orografia di quelle rughe mi porta alquanto in basso. Infine torno su e trovo suolo abbastanza viabile su un affioramento roccioso a una dozzina di metri dal corpo principale. Metto su la testa e nello stesso istante Pedro appare guardingo dall’altro lato del costone. Deve aver trovato terreno difficile, perché la sua comparsa avviene più a monte di me, presso il piede dello scalino che entrambi ci siamo lasciati dietro. Quell’ultimo tratto è più lungo di quanto fosse apparso da su, e per la verità è abbastanza ben coperto di bassa vegetazione. E c’è una sorpresa: a valle, e separato da esso da un’ennesima balza, si è resa visibile un’ultima piazzola, più ridotta e ancora più rinfoltita della precedente.

Da dove mi trovo non posso comunque più avanzare, sono a capolinea, no way on, ma se il selvatico è su una di queste due terrazze, le distanze per una rapida schioppettata sono ideali: un eventuale frullo partirebbe da dodici, quindici metri di fronte, o da quindici, venti metri in basso a sinistra. Speranza vuole che il cane si mantenga presso il bordo lontano del costone, il che obbligherebbe il selvatico a saltare in avanti o verso di me. Ciò vale per il terreno che ho di fronte, e la terrazza sottostante offre condizioni anche migliori, perché il suo lato lontano e quello anteriore sono coperti di macigni e affioramenti, una barriera che obbligherebbe il presunto gallo a decollare quel tanto da superarla, se non volesse tuffarsi dalla mia parte. In entrambi i casi, una condizione a me molto favorevole.

Ora Pedro, a testa alta e lentissimo, punta in diagonale verso il centro dello spiazzo. Sta accostando, certo di avere il selvatico ormai davanti a sé; proseguirà sino a che il suo istinto non segnalerà l’arrivo alla giusta distanza. Giusta per un attacco, fosse lui ancora il predatore di migliaia di anni fa; oggigiorno, giusta perché il partner umano possa fare la sua parte. Mi ero alzato di un paio di passi sul mio supporto di pietra, guadagnando una posizione di maggior vantaggio se il selvatico fosse rimasto su questo terrazzo; ma ora l’azione di Pedro mi dice che il selvatico potrebbe non essere più qui. Lui avanza, ora ancora più cauto, e giunge all’orlo anteriore dello spiazzo. Un salto di un paio di metri lo potrebbe fare, ma la distanza è quella giusta, e lui con movimento impercettibile flette di un niente sugli arti, si allunga in avanti finché collo e canna nasale sono paralleli, ancora due passi e resta fermo così. È sparito per metà nel groviglio dei cembri cresciuti sul ciglio. Azz … è certo un gallo, ed è proprio qui sotto. Mi riporto alla posizione di prima, poi riesco a scendere di un altro mezzo metro trovando ancora posizione comoda. Ora, un occhio sul cane al piano di sopra (ne vedo sporgere soltanto il retrotreno), l’altro sul piano di sotto, mi preparo al tiro.

Passa un bel paio di minuti e nulla succede. La coda del cane è marmorea, segno che per lui la preda è sempre lì, e bene a tiro. Qui sarebbe meglio dare una spinta a questo maledetto frullo, in fondo non sono proprio seduto su un trono. Tentare un avvicinamento? Non se ne parla: dalla mia posizione non potrei farlo in linea retta, e non è certo il caso di perdere di vista lo scenario principale, nemmeno per un secondo. Avanti con l’attacco di tosse, allora, e iniziando sottovoce perché Pedro è sempre impalato qui sopra, e non mi starebbe bene far sobbalzare anche lui, magari prima del selvatico. Sono discreti, i colpetti che emetto, ma al terzo di questi, dalla rientranza tra due macigni nell’angolo più remoto dello spiazzo esplode il battito d’ali di un grosso forcello. Vuole andar giù di là, ma deve scavalcare quei massi. In un niente gli è sopra, e io sparo nell’istante in cui si raddrizza per poi picchiare: il fermo immagine del magnifico, possente volatile, che il sole ha lustrato di riflessi metallici, delle fasce bianche sulle ali, si dissolvono in un vortice di piume. La tenue brezza responsabile di questo misfatto ne cancella presto ogni ricordo.

“Bravo!” Il grido di Padre mi riscuote, ed è meglio così: i miei pensieri si stavano già velando di malinconia. Giro lo sguardo all’insù, alla metà di lui che sporge sopra massi e dorsali erbose frapposti dalla china. Lui mi vede meglio, mi sta osservando col binocolo; ricambio con una mezza sbandierata di braccio e, per recarmi al luogo di involo, risalgo il pendio cercando di copiare il percorso del cane. Che nel frattempo è sparito. Traverso quindi il terrazzo superiore e scendo dall’altra parte, lungo la traccia da capre che lì è ricomparsa e raggiungo il terrazzino dell’involo. Ci sono fatte di capra anche lì, ma non in grande quantità; non si tratta del luogo di pernottamento di queste mie amiche quindi: avevo pensato il contrario.

Per la destra non c’è verso di andar giù, e nemmeno per la sinistra. Mi affaccio allora dai macigni della balaustra frontale. L’unica via di discesa si trova proprio lì sotto, dopo un salto di oltre due metri; lo dice la pista da capre che da lì rinasce, sempre cosparsa delle solite fatte. La china vi si presenta oltremodo ripida all’inizio, ma una ventina di metri più giù raddolcisce e si fa erbosa, mentre il terreno, che sin lì ne è stato privo, da lì in giù è sempre più disseminato di macigni. Sono i residui del disfacimento del costone, con facce di frattura frastagliate, chiare e pulite, perché originate da un franamento recente. Non hanno formato accumuli, cosa che mi rasserena rispetto alle possibilità di recupero della preda.

Ed ecco qualcosa muoversi tra i massi; è Pedro, e si sta scegliendo la via con attenzione. Il perché lo scopro quando riesco ad averne una visione completa: ha il gallo in bocca ed ha assunto le movenze impettite che i cani esibiscono nei recuperi importanti. Anche lui, come le capre, deve essere andato giù per di qua. Adesso dovrà anche tornare su, però. Lo vedo zigzagare tutto compreso tra i pietroni, col suo fagotto penzolante, e il pensiero mi corre a un pomeriggio del novembre di qualche anno fa, a San Zenone al Lambro …

“Be’, Ricci, resta pure qui finché ne hai voglia, ma io devo proprio andare. In casa avverto io. Comunque qui dentro ci viene soltanto il bergamino, e voi due già vi conoscete. Ti aspetto presto allora. Saluti.”

“Quanto prima, signor Sangalli, quanto prima. Arrivederci e grazie.”

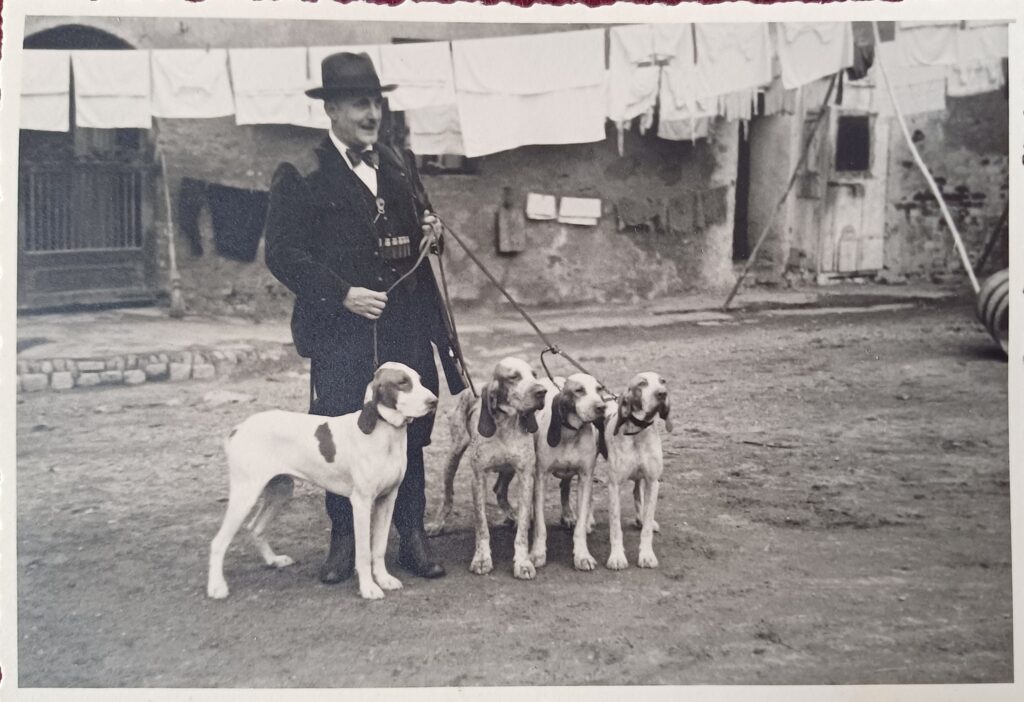

Il grande Vincenzo Sangalli si congeda così, lasciandomi solo nella sua vasta e modernissima stalla. Nell’angolo sinistro della parete frontale hanno ricavato una cuccia quasi prospiciente il portone d’ingresso. Vi alberga la bracca Ida del Luchino con la sua cucciolata di dieci favolosi bracchetti. È una spaziosa lettiera di paglia, non ci sono recinzioni e i cuccioli sono liberi di muoversi a piacimento. Sangalli dice che per istinto si tengono lontani dal bestiame, e gli devo credere, perché loro sono belli come pochi, e vispi come formiche affaccendate.

Cucciolata come quella dell’anno scorso, anche riguardo alla distribuzione dei mantelli. Quest’anno ce ne sono otto roano marrone scuro quasi tinta unita, con uno spruzzo di roano sul petto e sugli arti anteriori; I due rimanenti sono bianco arancio. Tutti piccoli e già grintosi a cinquanta giorni. Ho messo gli occhi su due, il più piccino, un roanino addirittura brulicante, e il maschio bianco arancio che, guarda caso, è anche il più grosso. Quest’ultimo si distingue per l’intraprendenza esplorativa che va esplicando in continuazione, percorrendo la corsia centrale anche per tutta la lunghezza. Gliel’ho visto fare, e ne sono rimasto incantato, per la fantasia che già imprime al suo percorso, e per l’interesse che mostra verso dettagli ed eventi. L’altro, il piccolino, d’altra parte è un moto perpetuo di brevi scatti, incursioni tra le zampe della madre, imboscate ai fratellini e chi più ne ha… Me li figuro adulti, mi dico che il piccolo sarà gran cane da carniere, molto mobile ed inesauribile. Il grosso, secondo me, sarà un cane sorpresa, e … potrebbe esplodere come soggetto competitivo.

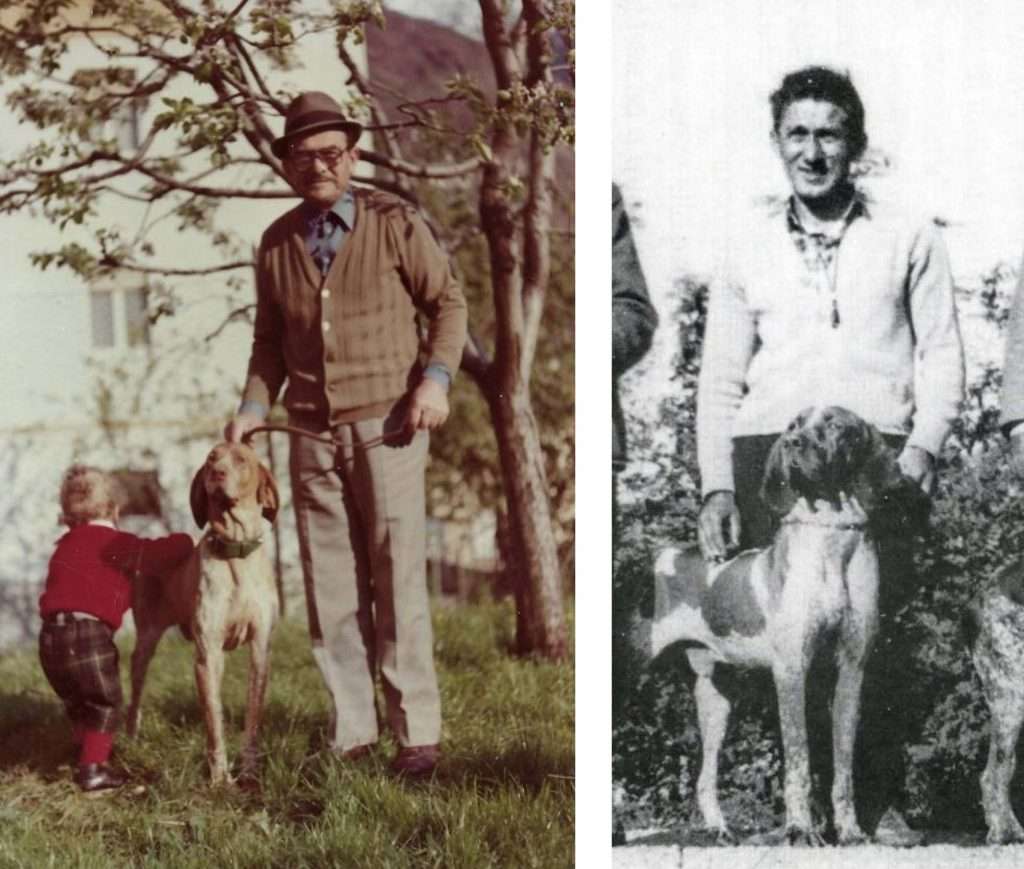

È tutto un po’ un déja vu: qui ero già stato l’anno scorso, e un cane dal Sangalli l’avevo già acquistato. Una Bracca di nome Furia, alquanto promettente ai primissimi esordi (un frullino fermato a quattro mesi), ma sfortunatissima nell’immediato prosieguo. Colpita da un male ai genitali, se l’era trascinato sino al decimo mese, aggravato da un’inappetenza che la rendeva indolente, e complicato da una notevole timidezza allo sparo.

Portandola sulle pietraie delle pendici di piè di monte, che dalle nostre parti possono essere più impegnative persino delle gande di sotto crinale, l’avevo abituata al terreno difficile, che ultimamente sapeva affrontare molto efficacemente, sia pure con la lentezza dovuta alla malavoglia. L’avevo periodicamente liberata in un quagliodromo, per testarne la passione venatoria e l’attitudine alla ferma: entrambe presenti, ma inquinate dalla timidezza che me la costringeva dietro i piedi dopo ogni rara schioppettata.

Mi diverto più ad addestrare un cucciolone che non nell’esercizio della caccia vera, e vivevo tutto ciò come un reale supplizio. Ma non avevo mai mollato, e allo scoccare del suo decimo mese lei quasi repentinamente si rimise in salute (niente più perdite vaginali), cominciò a nutrirsi con appetito, a muoversi con risolutezza, a fermare le gabbiarole alla grande e, infine, la vidi riportare le prede anziché fuggire dopo ogni deflagrazione.

Il grosso problema fu che durante la settimana lavorativa la dovevo lasciare da mio padre, che già abitava qui in provincia di Sondrio, perché dove io vivevo per motivi professionali non avevo la possibilità di tenere un cane.

Andò a finire che all’apertura di caccia la cagna si presentò in piena forma. Istinto di ferma ne aveva a iosa, ma non l’aveva mai esercitato su alcun selvatico vero, se si escludeva quell’unico frullino della sua infanzia. Naturalmente andammo a galli, il che all’apertura significava cercare una covata di buon mattino, e alzarsi poi passo passo oltre il limite dei larici, per poi costeggiarlo tenendosene cinquanta, cento metri sopra. È un esercizio che può durare sino a notte, e porta a incontrare spesso anche la coturnice, la lepre variabile, e talvolta anche le bianche.

Avevamo scelto una località raggiungibile con una mezzoretta di macchina più un’altra mezzora di sentiero ripido su una costa spoglia di alberi, ricca di pietraie, e ottima per coturnici a stagione molto più avanzata. Benché Furia avesse già compiuto l’anno, su questo percorso si comportò come un cucciolone: rincorsa di farfalle, finte ferme sulle cavallette variopinte dei pascoli montani, e altre fanciullaggini. Non ne ero affatto disturbato, maledicevo invece il trascorso trimestre lavorativo che mi aveva impedito di allenarmi come avevo sempre fatto. Un’estate di frequenti cene di lavoro, con un conseguente aumento di peso che mi stava mettendo a mal partito persino durante quella breve tirata. Ad aggravare la situazione venivano ripetuti segni d’insofferenza da parte di Padre, che seguiva il comportamento della cagna con occhio malevolo.

Entrammo infine tra i larici, alquanto radi nella zona, e l’atteggiamento di Furia mutò di colpo: si fece guardinga, passò al trotto e con un’alzata di tartufo diede segno di avvertire qualcosa di nuovo e interessante. Effettuò alcuni lunghi passaggi quasi orizzontali alzandosi di pochi metri tra uno e l’altro e, avendo incrociato una valletta che tagliava il pendio tra esili ciuffi di ontano verde, iniziò a risalirla. Testa alta, naso al vento, passi lenti e incerti, e all’inizio e potemmo seguirla senza problemi su sponde contrapposte dell’avvallamento. Presto l’effluvio dovette rafforzarsi, e la cagna accelerò, salendo con gran portamento di testa e passi da cavallo in parata. In breve ci distanziò, e la vedemmo sparire e ricomparire tra gli ontani mentre ormai l’avevamo a più di cento metri, su sponda alquanto scoscesa. Mi ero beato nel seguire quella progressione piena di stile, ma ora cominciai a pensare che il passo si fosse fatto troppo rapido. Stavo per avvertire Padre che ci conveniva accelerare, quando da lassù venne il fracasso di un frullo, presto seguito da parecchi altri. Il valloncello si estingueva ai piedi di una parete a cui le frequenti frane imponevano un eterno make-up chiaro, ed essa fece da contrasto al nero e bianco involo di due maschi certi, tra parecchi altri di tinta meno definita.

Per me l’accaduto aveva molti aspetti positivi: un soggetto la cui crescita mi aveva fatto soffrire, e al quale mi ero dedicato in un addestramento reso difficoltoso da timidezza e cattive condizioni di salute, si era finalmente dimostrato cane da caccia di grandi mezzi. Aveva fatto una filata di più di duecento metri in perfetto stile di razza, su un selvatico che vedeva per la prima volta e che era stato anche il suo primo in assoluto. Non si potevano certo considerare selvatici le quattro gabbiarole che erano servite a verificarne i progressi e a confermarne l’attitudine alla ferma. Attitudine che c’era, e in buona misura; si era rivelata anche con quell’unico frullino fermato da cucciola. Nell’attuale circostanza non avevo potuto osservare il comportamento della cagna negli attimi precedenti quell’ultimo frullo, perché in quel momento non era stata visibile, ma ero comunque certo che quell’errore (ma dovevamo proprio chiamarlo così?) io l’avrei corretto, e anche a cominciare da subito, tenendo la cagna a stretto contatto nell’ovvia cerca di quelle rimesse. Magari mettendola persino al guinzaglio, se la tendenza ad investire fosse nuovamente emersa. E, che ci si creda o no, mi sarei pure divertito. E invece no.

“Basta, basta, questo cane mi ha rotto i ci, ora ce ne andiamo a casa e stasera te lo porti via. Non voglio più vedermela in casa io, questa qui.” Così parlò Padre quel giorno sul Monte Peloso.

“Sarà certo ben difficile che ci riprovi …” fu il mio pensiero immediato. Tono e grinta non avevano lasciato dubbi, per cui mi misi in spalla la doppietta, feci dietro front e cominciai a scendere. Dopo un paio d’ore, cioè verso mezzogiorno, ero in macchina, richtung Vignate, con Adriana più a terra di me, e Furia sul sedile posteriore, tutta contenta perché per la prima volta poteva seguirmi a fine domenica.

Avevo telefonato al compianto amico Cesare Sottocorno, allora titolare dell’affisso “dei Longobardi”; gli avevo spiegato la situazione e chiesto di lasciare il cane da lui, che teneva i suoi in un canile a poca distanza da casa mia. Aveva accettato di buon grado, e nei giorni successivi, poiché la cosa mi era ribollita dentro, gli chiesi se potesse addirittura tenersi la cagna, assolutamente come regalo. Lui disse di sì, ma che si riservava di contraccambiare con un soggetto dei suoi, cucciolo o anche adulto. Aveva in casa una bellissima cucciolata, disse, e una femmina adulta di nome Tebe che non era mai stata usata, nemmeno addestrata, ma che diceva alquanto promettente.

Al momento, non mi sentivo di riparlare di Bracco Italiano, e glielo dissi, ma lui rise sostenendo che mi sarebbe passata. Aveva avuto ragione, e dopo una ventina di giorni scelsi uno dei cuccioli, che feci battezzare come “Pedro”; dopo altri quindici giorni ebbi in mano anche il pédigree. Sottocorno aveva avuto ragione anche in questo: non ebbi mai più occasione di vedere un cucciolo altrettanto bello. Pareva dipinto. Bianco arancio di molto bianco, e perfetto in ogni sua proporzione, aveva un pelo brillante e raso al punto giusto. Al suo confronto, i cani che avevo e quelli che avrei avuto, dal punto di vista estetico avrebbero potuto scomparire. Ma non sentivo dentro di me il fremito che Furia mi aveva trasmesso: rispetto a lei mi pareva che quel bellissimo cagnolino mancasse di personalità. Ma tant’era, cercavo di convincermi che un soggetto tanto distinto non potesse deludermi come cane da caccia.

Passarono così altre due settimane e un pomeriggio, tornando dalla visita a un cliente lodigiano, passai da San Zenone al Lambro e mi venne la voglia di salutare il sig. Sangalli. Lo trovai sull’aia che discuteva col bergamino, e mi accolse con la sua consueta cordialità. “È venuto a vedere la nuova cucciolata?” disse, dopo i soliti convenevoli.

La precedente l’avevo scoperta tra gli annunci di “Diana”, ma, da quando ero entrato in possesso di Furia, “Diana” non l’avevo più letto. “Una nuova? Ah, ma non lo sapevo …”

“Venga, venga a vedere”, e mi precedette nella stalla.