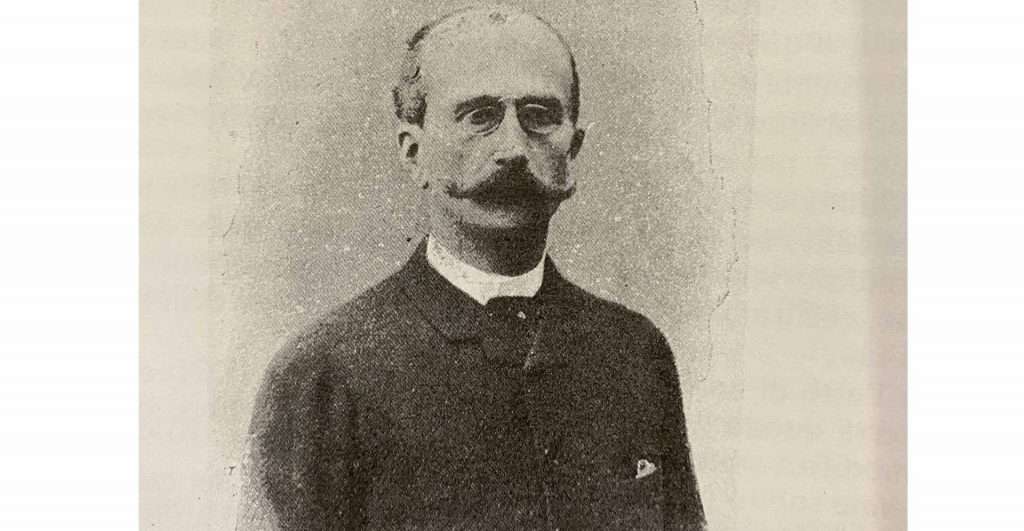

Nella storia del Bracco Italiano, il nome del rag. Felice De Mattia corre spesso sottotraccia: una fotografia in bianco e nero, una didascalia asciutta, una riga tra i risultati di un’esposizione, una citazione rapida quando si parla della nascita della SABI. Eppure, se si allarga un po’ lo sguardo, dietro quelle poche righe affiora la sagoma di un uomo che ha inciso profondamente sul modo in cui pensiamo, alleviamo e raccontiamo il nostro bracco.

I suoi bracchi italiani, i famosi soggetti “Di Caglio” tutti specialisti a beccaccini, compaiono in molte genealogie del recente passato; il suo nome ritorna ogni volta che si parla dei primi passi della Società Spacializzata, delle prove a beccaccini, dei bracchi lombardi fra le due guerre.

Si tratta di uno di quei personaggi che, senza fare rumore, finiscono col scivolare sullo sfondo della memoria collettiva: riservato, più a suo agio nei prati in salita sopra Caglio (CO) che non sotto i riflettori delle cronache; capace di muoversi da via Magenta a Milano, dove amministrava i suoi stabili milanesi da signore affermato, fino alle marcite del Lodigiano, dove il fango arrivava alle caviglie e il vero valore di un cane si misurava dopo ore di lavoro.

Un uomo che teneva insieme due mondi – la borghesia illuminata della Milano bene e la cultura rurale della caccia – e che proprio per questo ha saputo dare al Bracco Italiano una direzione moderna senza tradirne le radici.

Di lui restano poche fotografie, qualche testimonianza sparsa, ricordi di famiglia, vecchi annunci commerciali e il nome inciso su registri ingialliti. Ma se si ricompongono questi frammenti, appare chiaro che Felice De Mattia non è stato un comprimario: è stato, a tutti gli effetti, uno dei grandi architetti silenziosi del Bracco Italiano del Novecento.

Ricostruire la sua storia non è stato semplice: le informazioni su Felice De Mattia sono disperse in ritagli di giornale, pubblicità d’epoca, piccoli opuscoli tecnici, ricordi familiari e poche citazioni nelle cronache cinofile. Con pazienza – e una buona dose di testardaggine – abbiamo raccolto e incrociato questi tasselli per offrire al lettore un ritratto il più possibile completo di un protagonista troppo a lungo rimasto nell’ombra.

Chi era Felice De Mattia

Felice Geremia Luigi De Mattia nacque a Milano il 28 aprile 1880, in una famiglia della media borghesia lombarda. Il padre, Alberto, era impiegato in una ditta tessile, la madre Virginia teneva la contabilità di casa con la stessa cura con cui piegava le lenzuola sul balcone.

Fin da ragazzino, tra il 1890 e il 1896, Felice mostrò un doppio talento: da un lato un’intelligenza ordinata, portata ai numeri, alle liste, ai quaderni senza una sbavatura; dall’altro una naturale attrazione per la campagna, gli animali, il silenzio rotto solo dal frullo improvviso di un’ala.

L’estate del 1894, a quattordici anni, segnò il suo primo incontro decisivo con un bracco italiano: un maschio roano marrone di uno zio cacciatore, in una cascina del Comasco. Passava le giornate a seguirlo con lo sguardo, a studiarne trotto, ferma, portamento di testa, interrogazione del vento. Tornato a Milano, sui margini dei quaderni di scuola cominciò a segnare tre parole che lo avevano colpito in quel bracco e che lo accompagneranno per tutta la vita: “naso”, “ferma lunga”, “non teme l’acqua”.

Nell’autunno del 1898 iniziò a studiare ragioneria a Milano. Nel 1899 entrò come praticante in uno studio commerciale vicino a Cordusio e già nel 1902 era considerato uno dei giovani più promettenti: preciso, puntuale, affidabile.

Nel 1905, grazie a un’eredità di uno zio senza figli e a qualche investimento ben riuscito, fece il salto di qualità: invece di accontentarsi di un buon stipendio, iniziò a investire nel mattone. Prima un piccolo stabile in una traversa di corso Magenta, poi, nel 1909, l’acquisto di un palazzo in via Magenta. In pochi anni divenne un vero signore della Milano bene, proprietario di vari appartamenti, con rendite sicure, studio avviato, domestici in casa.

Ma l’anima di Felice non era fatta solo di numeri e contratti. Accanto al ragioniere e al proprietario immobiliare, prese forma il commerciante di selvaggina e allevatori di bracchi italiani. Già nei primi anni Dieci, gli annunci sulle riviste venatorie lo presentano come “F. De Mattia – Milano” specializzato in selvaggina viva per ripopolamento, con ufficio in via Nerino n. 3 (casella postale 349).

Era il rappresentante esclusivo per l’Italia della ditta boema F. Horacek di Martinitz, indicata allora come una delle maggiori case esportatrici di selvaggina del mondo: pernici, fagiani, lepri, cervi, daini, caprioli, forniti “in qualunque quantità, scelti con cura, sani e vigorosi”.

Nelle stesse pagine compaiono inserzioni dove il suo nome è associato ai prodotti Spratt’s Patent di Londra: farine per fagiani e starne e i famosi “biscotti Spratt” per cani. In calce, sempre lui: “F. De Mattia – Milano – Via Nerino n. 3 – Rappresentante per l’Italia”.

Questo doppio ruolo – fornitore di selvaggina per ripopolamento e distributore di alimenti specifici per uccelli e cani – racconta molto del personaggio: un uomo che intuì presto il legame stretto fra qualità della selvaggina, qualità del cane e gestione intelligente del territorio di caccia.

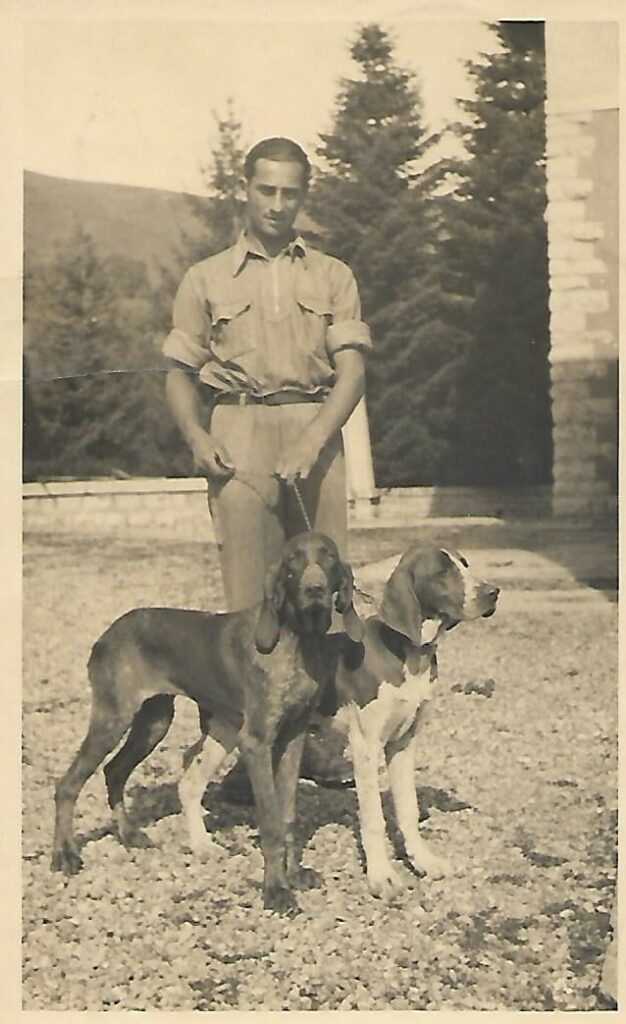

In quegli stessi anni, De Mattia cominciò anche a strutturare un nucleo di cani in una sua villa di villeggiatura nella zona di Oleggio, nell’alto Novarese, a ridosso del Varesotto. È qui che nasce, in senso stretto, il “primo canile” di Felice: qualche box, una piccola organizzazione di famiglia e una muta composta in gran parte da setter. Come molti borghesi appassionati di caccia della sua generazione, De Mattia si considerava infatti ancora soprattutto un “setterman”: affascinato dai cani d’Oltremanica, alla ricerca di stile, portamento e grande galoppo.

Per seguire con continuità quel primo nucleo di cani, Felice si avvalse dell’aiuto di un giovane mantovano destinato a diventare un nome di riferimento nel mondo del dressaggio: Pompilio Cappa. Nella villa di Oleggio, Cappa svolgeva il ruolo di uomo di cani di fiducia, addetto alla gestione quotidiana e al lavoro sul terreno. È lì che si consolida un rapporto professionale e umano che ritroveremo più avanti, quando Cappa condurrà in prova diversi soggetti di proprietà del ragioniere milanese.

Fra Oleggio, Milano e i sopralluoghi nelle campagne di pianura, in questi anni si definisce il passaggio lento ma deciso dal Felice “setterman” al Felice braccofilo. Il ricordo del bracco visto da ragazzo nel Comasco torna a farsi strada; l’osservazione diretta dei terreni di risaia, delle marcite, delle campagne lombarde lo convince sempre di più che il cane “di casa nostra”, il bracco italiano, possiede doti di resistenza, adattabilità e collegamento che valgono la pena di essere difese e selezionate.

Nel 1914 uscì a Firenze, per la Tipografia Domenicana di via Ricasoli, un agile opuscolo firmato F. De Mattia: “Come governare la mia caccia? (Note sul ripopolamento)”, estratto dalla rivista Diana. È un piccolo manuale pratico in cui Felice spiega, con tono misurato ma deciso, come organizzare una riserva, scegliere le specie da introdurre, gestire immissioni e prelievi. Non è solo il braccofilo a parlare: è l’uomo che vede la caccia come sistema, dove contano habitat, selvaggina, gestione, regole – e dove il cane da ferma è il punto di incontro di tutto questo.

Intanto, la sua passione per il Bracco Italiano trovava nuovi spazi. Intorno al 1901 aveva cominciato a frequentare i circoli venatori milanesi: stanze piene di fumo fra via Torino e i Navigli, tavoli coperti di bicchieri e di copie sgualcite de Il Cacciatore Italiano e de Caccia e Tiri. Nel 1907 vide la sua prima grande esposizione canina milanese; nel 1909 si fermò a lungo davanti a qualche bracco “ben fatto”, prendendo appunti su proporzioni, teste, appiombi come se stesse studiando un bilancio.

Tra il 1910 e il 1914, nelle sale dei club cinofili si discuteva con sempre maggiore preoccupazione del futuro del Bracco Italiano, messo all’angolo dalla moda di setter e pointer. La guerra del 1915–1918 fece il resto: campagne spopolate, allevamenti impoveriti, linee di sangue spezzate. Nei primi anni Venti, mentre Milano ripartiva e i palazzi di via Magenta e l’ufficio di via Nerino gli garantivano una solidissima posizione economica, in Felice maturò una convinzione che non lo avrebbe più abbandonato: se il bracco doveva sopravvivere, servivano selezione rigorosa, gestione seria della selvaggina e difesa attiva della razza, non solo ricordi e nostalgie raccontate al tavolo di un’osteria.

La villa di Caglio e il “buen retiro” di un signorone braccofilo

Se Oleggio aveva rappresentato un primo laboratorio informale – una base di villeggiatura con cani, ancora segnata dalla sua fase da “setterman” – con Caglio De Mattia decise invece di dare al proprio allevamento una forma definitiva, stabile e interamente centrata sul Bracco Italiano. Il legame con Caglio (CO) si fece strutturale nel 1921, quando la famiglia della moglie – i Carbonini, industriali milanesi di successo – fece edificare su un terreno all’inizio di viale Campoé una grande villa di villeggiatura. A commissionarla fu Santino Carbonini, suocero di Felice; a progettarla l’architetto Ottavio Cabiati, che disegnò una dimora in stile lombardo novecentesco, sobria e severa nelle linee ma circondata da un parco destinato a diventare un piccolo mondo a sé.

Nacque così quella che oggi è conosciuta come Villa De Mattia–Carbonini: un edificio impostato su una simmetria asciutta, facciate scandite da finestre regolari, la parte superiore decorata da graffiti realizzati incidendo uno strato di intonaco chiaro su uno scuro, secondo una tecnica raffinata ma discreta. Sul retro, due grandi vasi in stile fiorentino e una piccola cappella all’ingresso, con una formella in ceramica vetrificata raffigurante la Natività, completavano il quadro di una residenza borghese colta e misurata.

Il vero colpo d’occhio, però, era – ed è – il giardino all’italiana che si stende davanti alla casa, a quasi 850 metri di quota: un unicum per un paese di montagna come Caglio. Viali diritti usati come assi prospettici, aiuole geometriche disegnate da siepi di bosso, piccoli terrazzamenti, scalinate scenografiche, un lungo viale d’ingresso che guidava lo sguardo verso la villa. Nel corso dei decenni, il parco di circa un ettaro si è trasformato in un fitto bosco ornamentale: sequoie Vellentonia che coprono la vista sulle Grigne, aceri giapponesi, faggi secolari, antichi cedri deodara che vegliano sui prati.

Per Felice, a partire dall’estate del 1922, quella villa divenne molto più di una casa di villeggiatura: era il buen retiro di un signorone braccofilo. In inverno la sua vita si svolgeva tra lo studio di Milano e i sopralluoghi nei palazzi di via Magenta; dalla tarda primavera all’autunno, il baricentro si spostava stabilmente a Caglio. Nella grande sala con il camino in pietra bianca scolpita, ancora oggi perfettamente funzionante, si discuteva di cani, di selvatici, di terreni. Dallo studio con l’immensa libreria in radica e noce, Felice teneva i conti di famiglia e, soprattutto, i registri dei suoi bracchi.

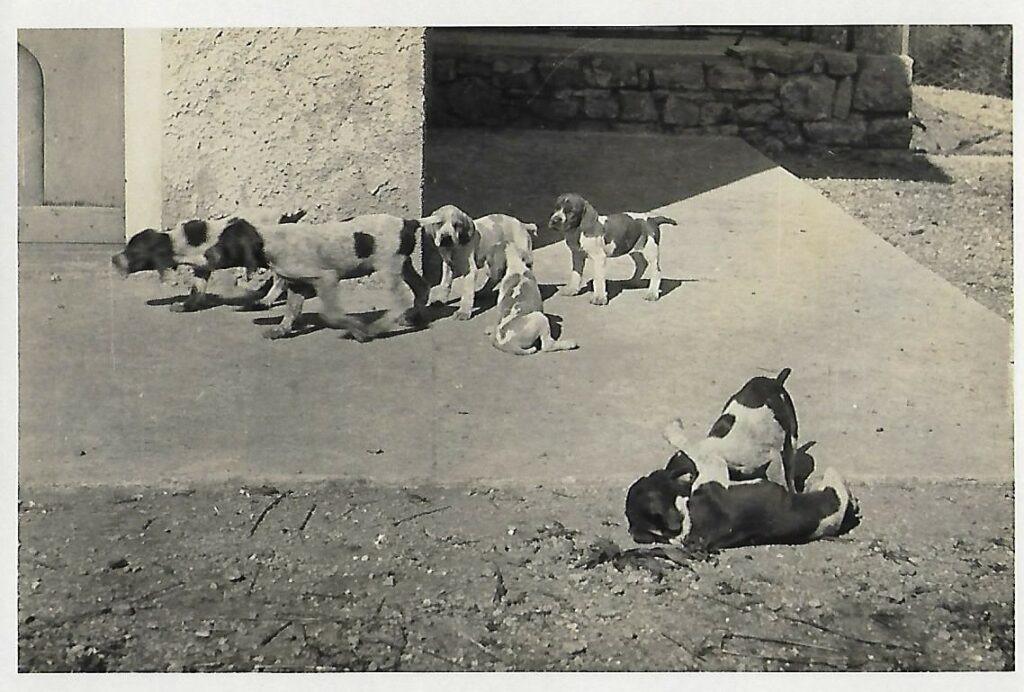

Il parco attorno alla villa non era solo un’elegante cornice: era il primo campo di prova dei suoi cani. I viali ghiaiosi servivano per insegnare il passo corretto al guinzaglio, i prati terrazzati per i primi esercizi di richiamo, i margini più ombrosi del bosco per abituare i giovani soggetti agli odori del sottobosco. Al di là del cancello, poi, cominciavano i sentieri verso Campoé, verso i pascoli alti e i boschi: il terreno vero, quello su cui, negli anni, De Mattia avrebbe messo alla prova e selezionato i futuri bracchi “Di Caglio”.

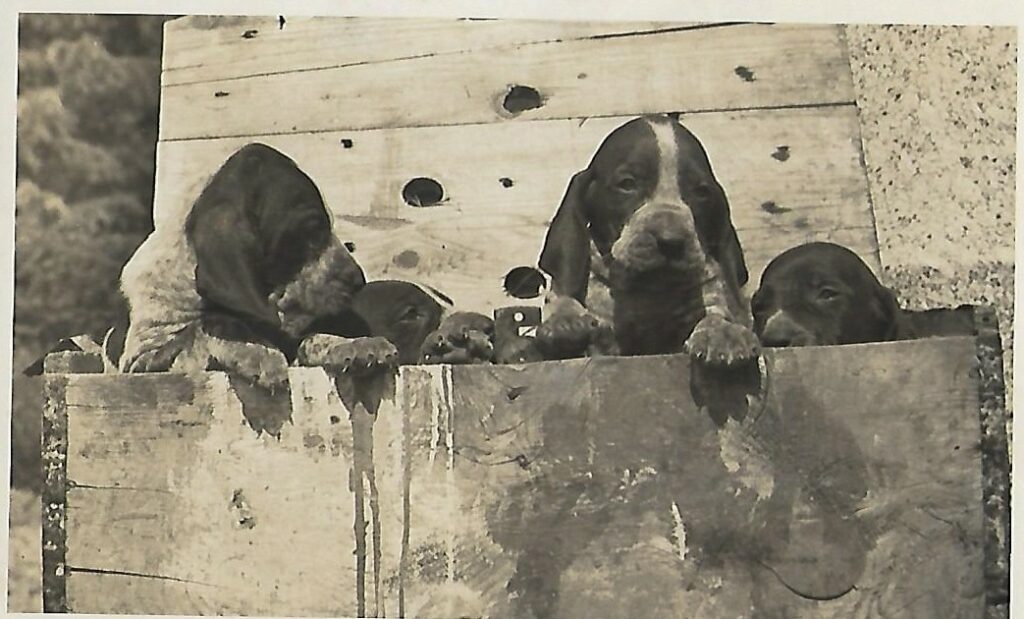

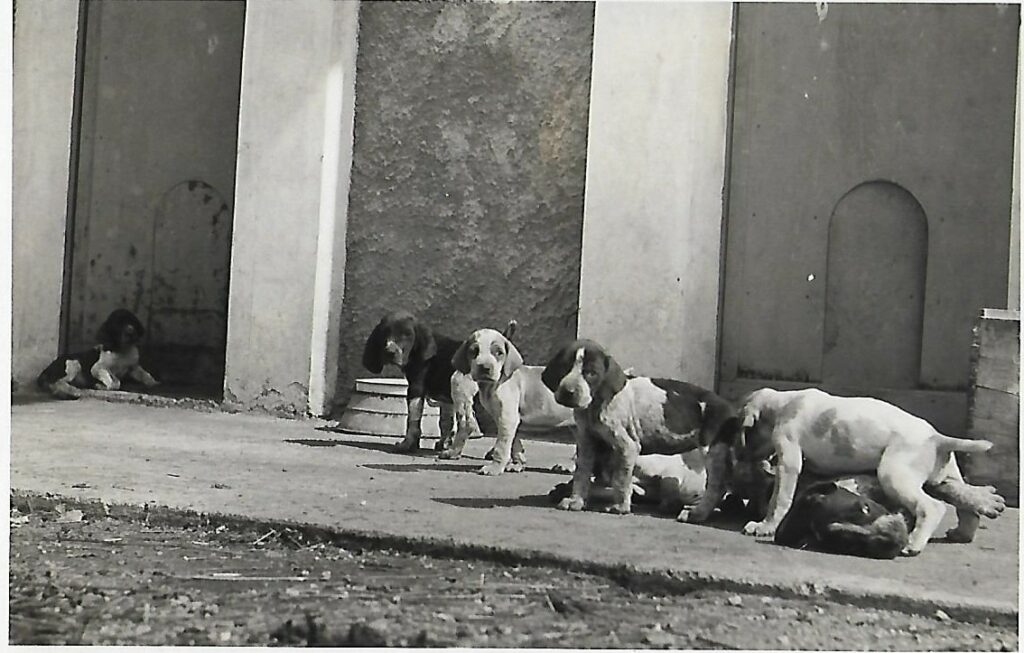

Il canile di Caglio: struttura e vita quotidiana

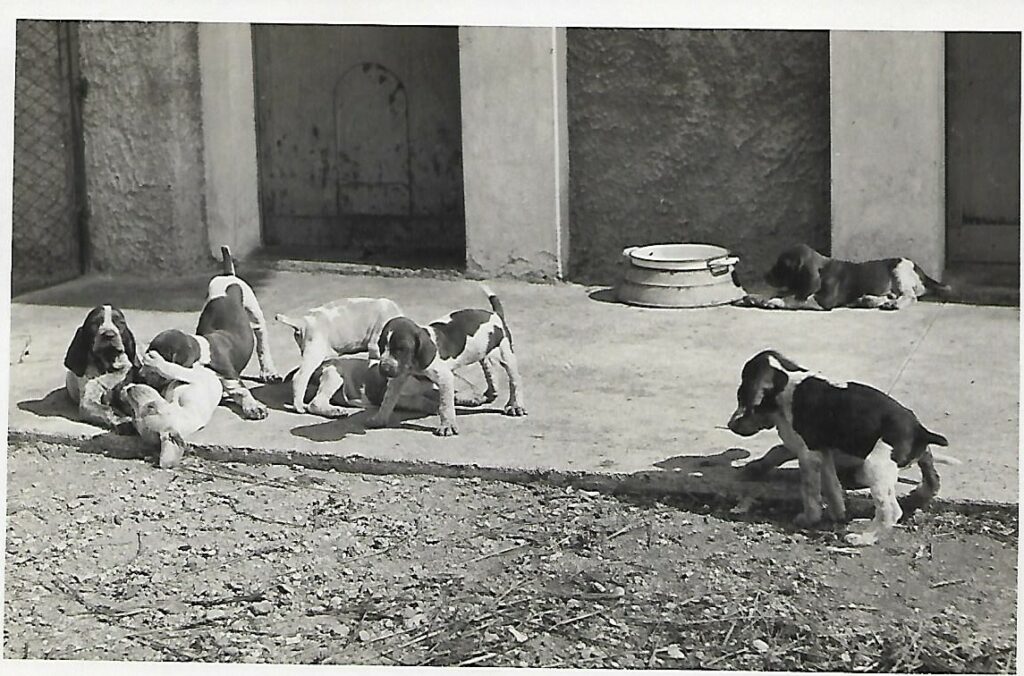

Tra il 1923 e il 1924 i fienili della proprietà vennero trasformati in un vero e proprio canile di selezione. De Mattia non badò a spese per l’epoca, pur mantenendo dimensioni contenute:

- Box in muratura costruiti su un piano rialzato per garantire asciutto e igiene,

- Aperture centinate per far entrare luce e aria senza correnti,

- Piccoli cortili esterni in ghiaia, dove i cani potevano muoversi liberamente,

- Un vano seminterrato, fresco d’estate, usato come “cantinetta” per femmine prossime al parto o soggetti più delicati.

Dietro al canile, un campo di addestramento recintato fungeva da primo “laboratorio” educativo per i cuccioli: richiamo, consenso, collegamento naturale. Oltre la recinzione, i prati e i boschi in salita offrivano il terreno vero dove misurare resistenza, naso e carattere.

La giornata tipo, intorno al 1928, era regolata come un orologio:

- Alba: uscita in gruppo dei cani adulti per una lunga sgambata sulle mulattiere.

- Metà mattina: lavoro individuale dei soggetti in addestramento, con esercizi mirati su ferma, consenso e collegamento.

- Pomeriggio: cura delle lettiere, controlli sullo stato di salute, compilazione dei taccuini con osservazioni su ciascun cane.

- Sera: breve uscita con uno o due soggetti considerati “promesse”, che Felice seguiva da solo, in silenzio, per verificarne i progressi.

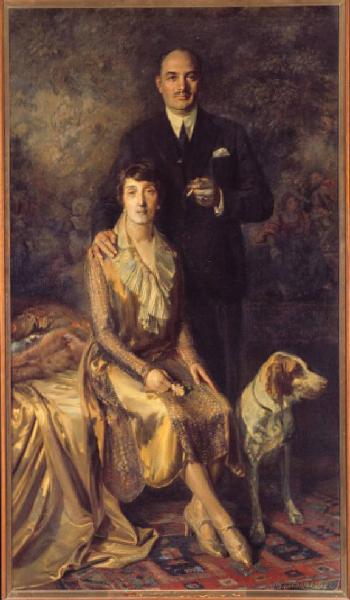

Il sodalizio con il Cav. Bodina e le serate al Savini

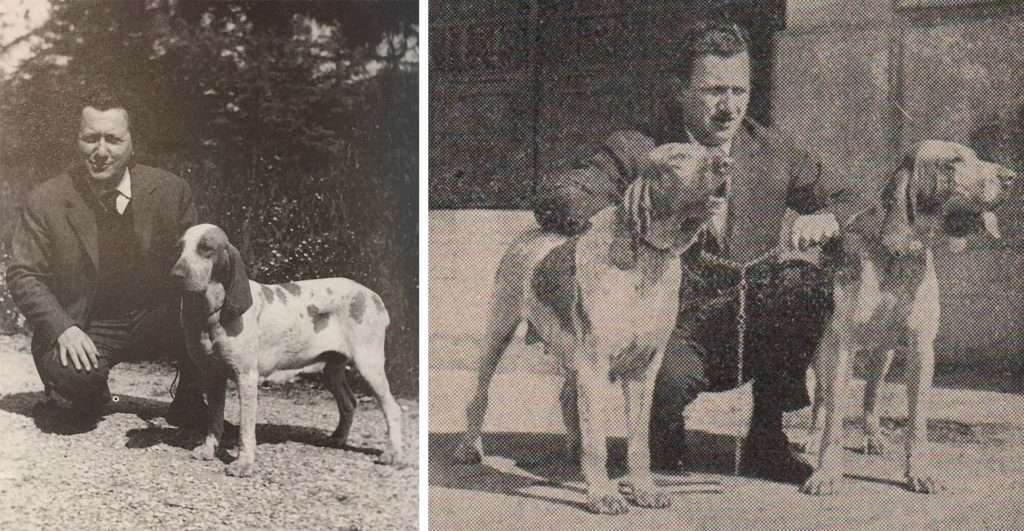

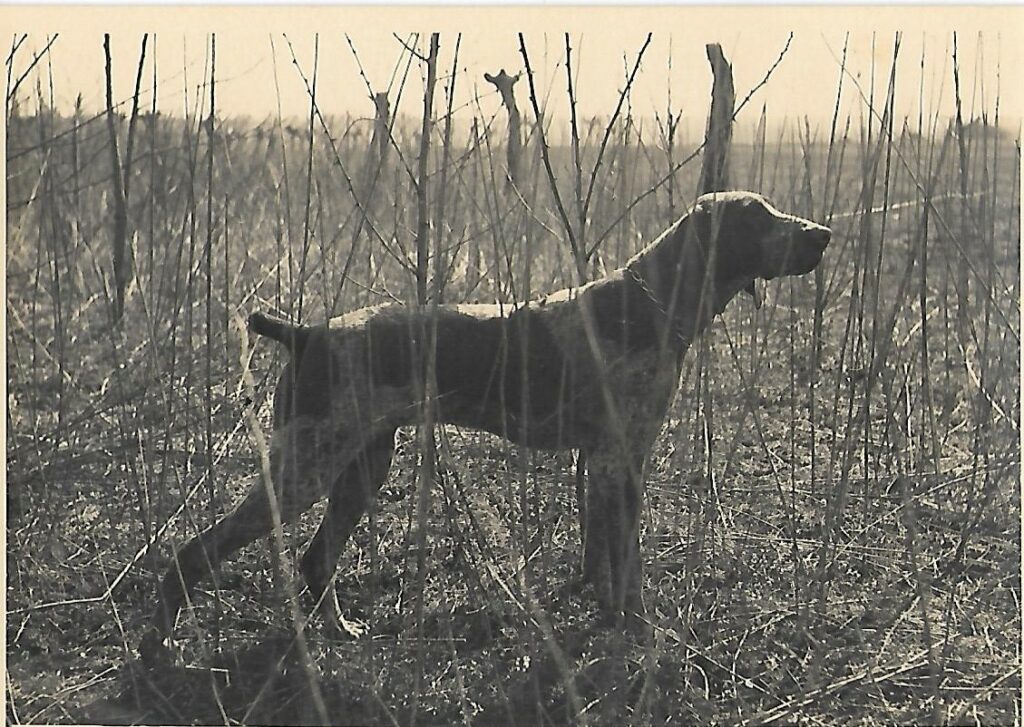

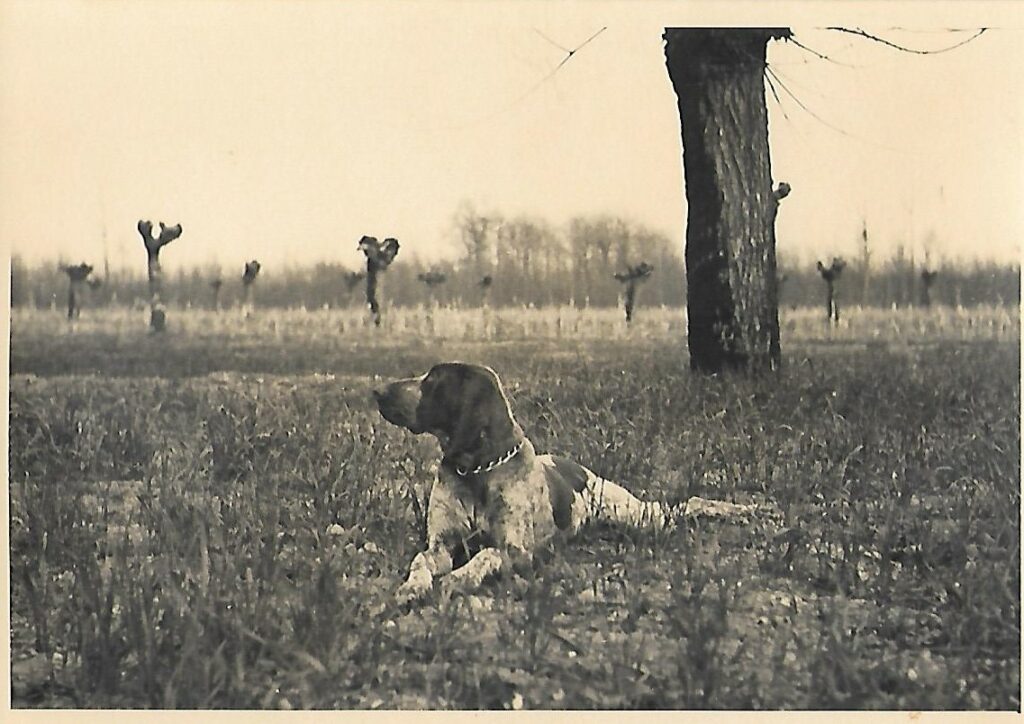

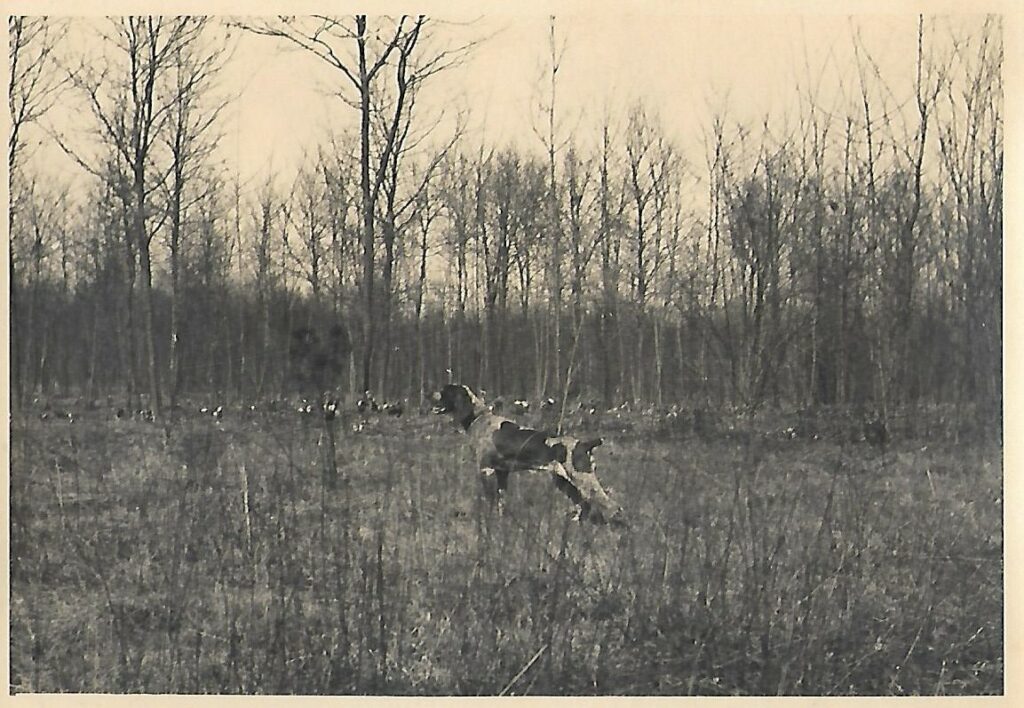

Nella Milano fra gli anni Venti e Trenta, chi si occupava seriamente di Bracco Italiano finiva inevitabilmente per frequentare il Ristorante Savini in Galleria Vittorio Emanuele II, proprietà del Cav. Giuseppe Bodina, appassionato cacciatore e braccofilo di fama con affisso “Della Mirabella”

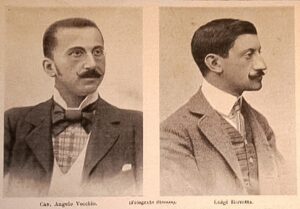

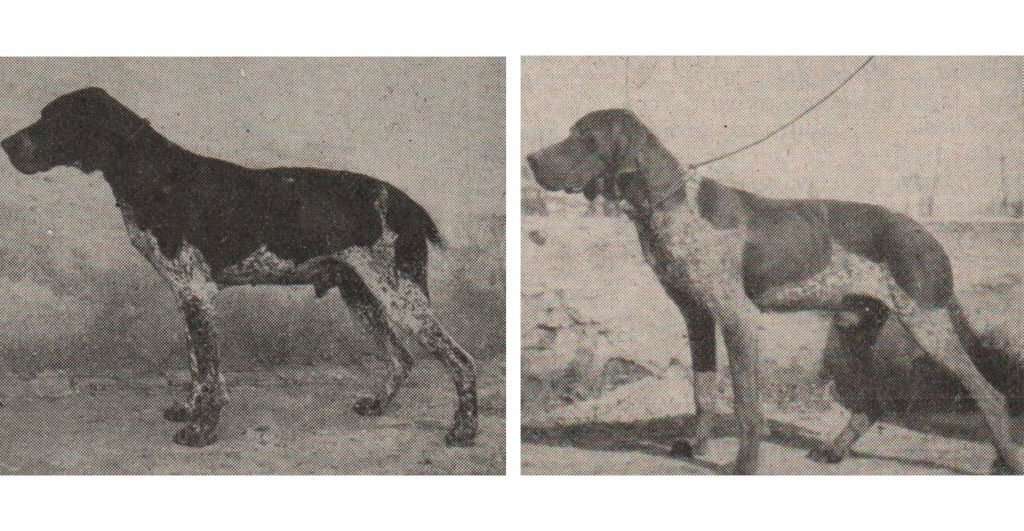

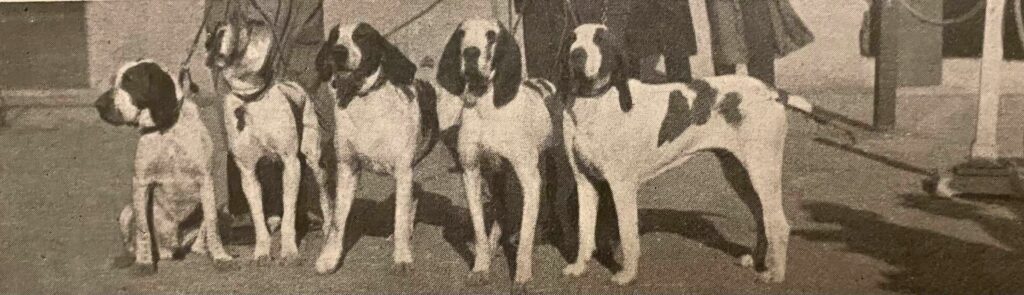

Soggetti “Della Mirabella” del Cav.Bodina

L’incontro fra De Mattia e Bodina può essere collocato intorno al 1910. Da allora, per quasi un decennio furono inseparabili e gli inverni milanesi scanditi da un rito quasi fisso:

- Mattina: caccia a beccaccini nelle marcite del milanese o del pavese, spesso con una coppia “mista” di cani, un bracco “Di Caglio” e un soggetto “Della Mirabella” del Cav.Bodina. A caccia erano pressoché imbattibili.

- Sera: tavolo lungo al Savini, tovaglia bianca, piatti robusti, bottiglie generose. Sul tavolo, non solo cibo ma anche taccuini, fotografie, pedigree, cataloghi di esposizioni e programmi di prove.

De Mattia non era uomo da orazioni, ma quando interveniva riportava sempre il discorso al punto centrale: il cane in terreno. La domanda era sempre la stessa: Come lavora dopo tre ore? È ancora bracco, o è solo figura?

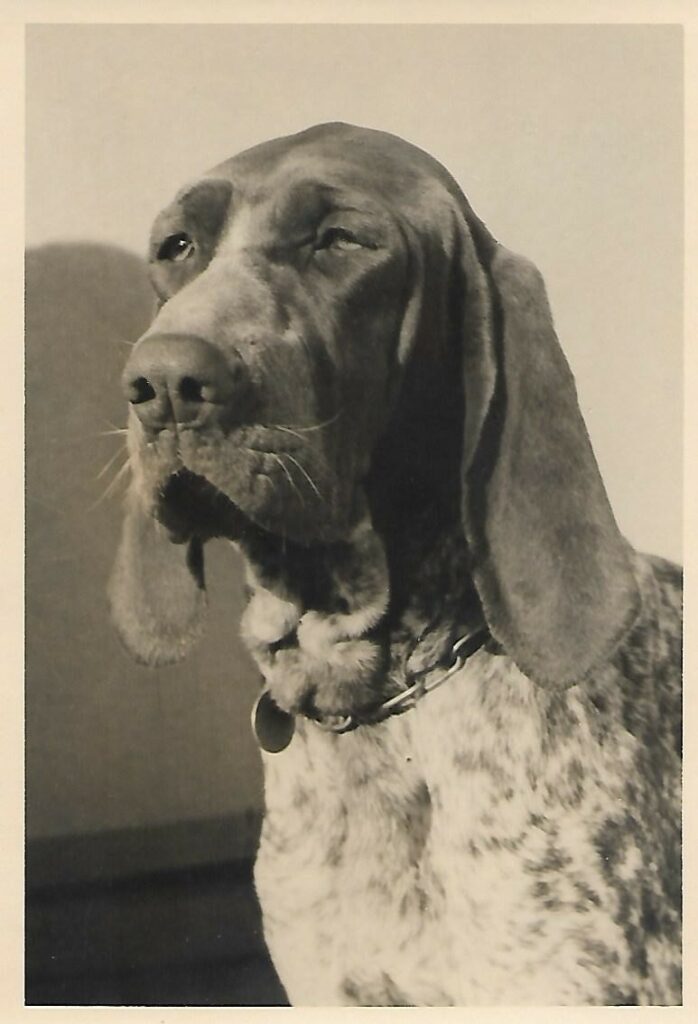

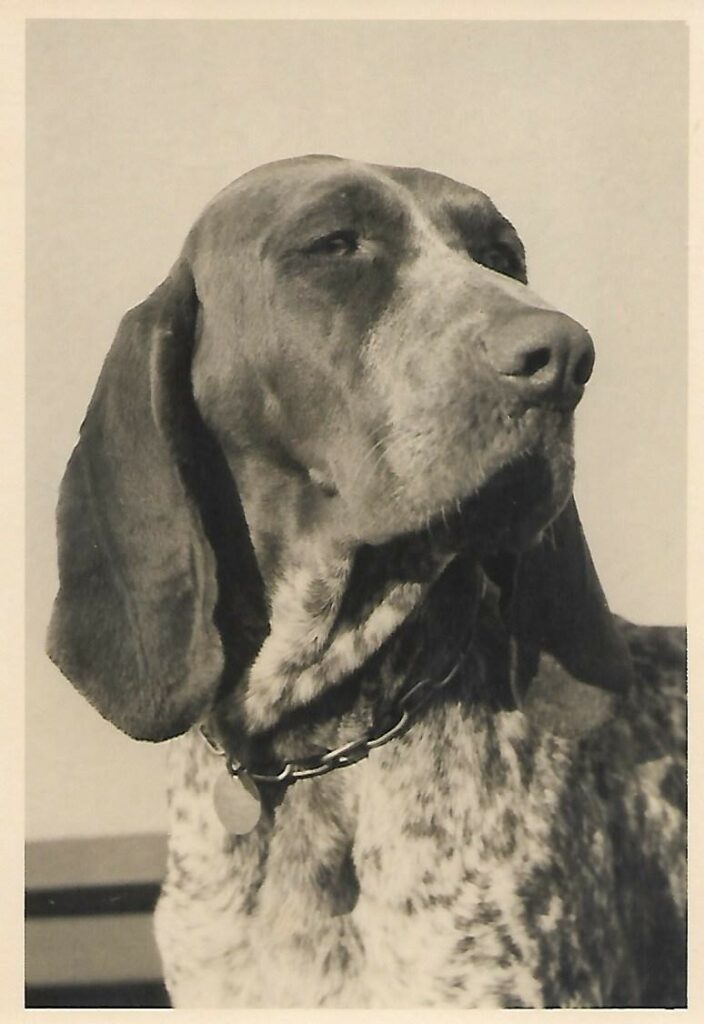

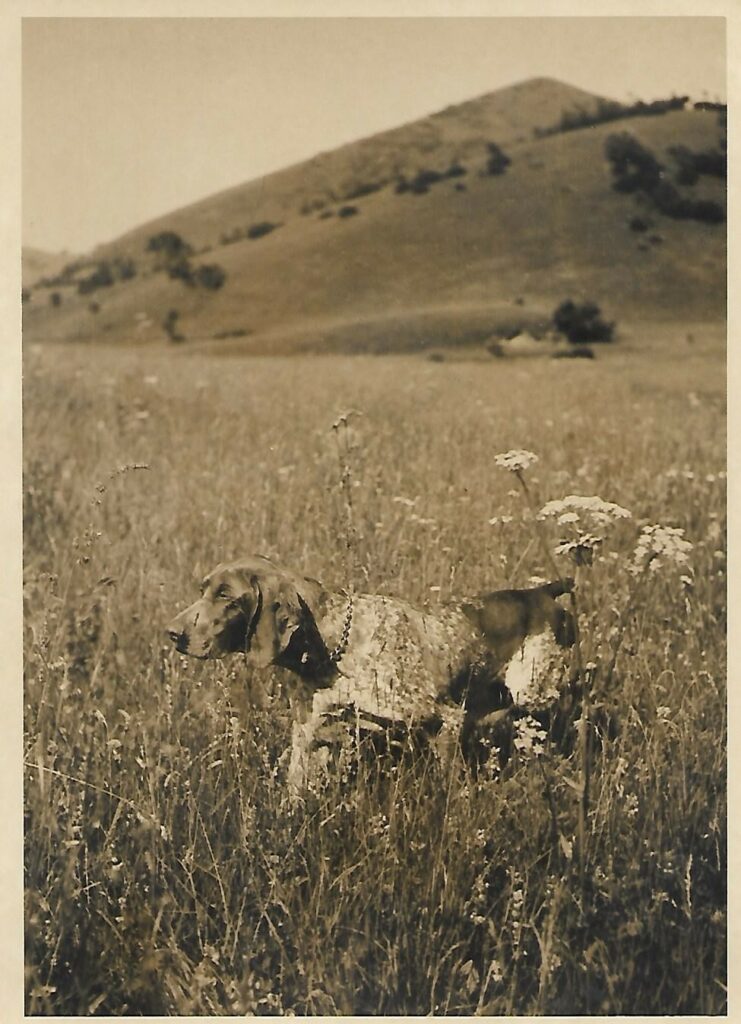

Lo “stile Di Caglio”: un bracco senza eccessi

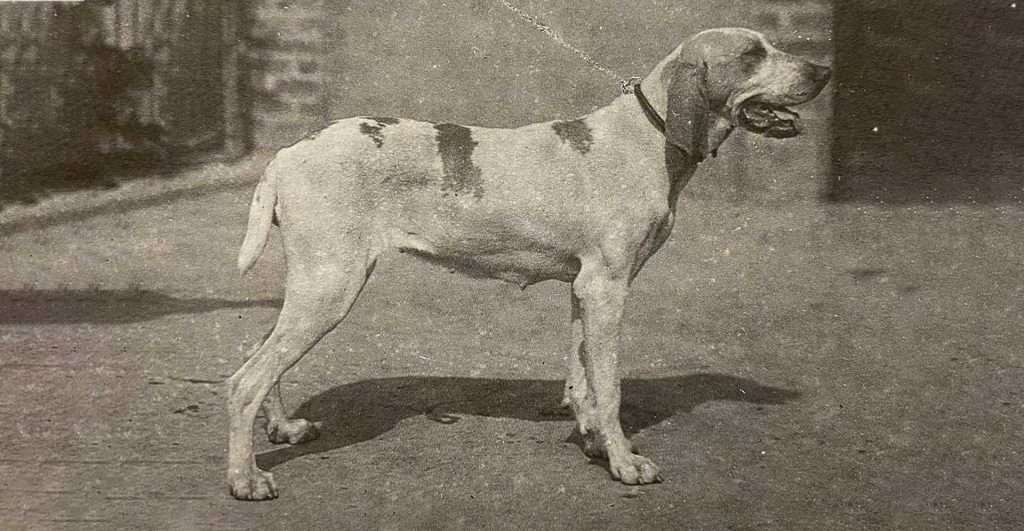

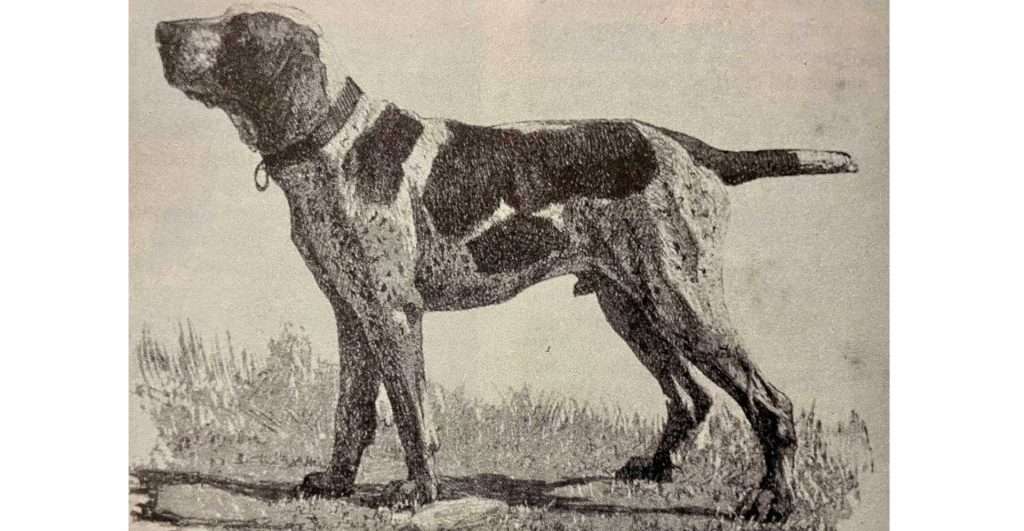

L’obiettivo di Felice De Mattia era chiaro: fissare un tipo di bracco italiano che fosse armonico, funzionale e riconoscibile, senza le esagerazioni che avevano reso, in passato, certi soggetti più caricature che cani da lavoro.

Il “bracco Di Caglio” doveva essere:

- Strutturalmente importante ma non pesante, con tronco compatto e appoggi solidi.

- Di testa asciutta, labbra sviluppate ma non eccessivamente pendule, occhio vigile e intelligente.

- Dotato di pelo fitto e resistente, adatto a brina, rovi, acqua fredda.

- Con coda in linea con il dorso, portata ferma in azione, senza agitazioni nervose.

Sul terreno, il modello ricercato era altrettanto preciso:

- Trotto allungato e regolare, economico nello sforzo, capace di durare ore.

- Collegamento naturale con il conduttore, senza bisogno di continui richiami.

- Naso potente, ma gestito con misura, senza dispersioni superflue.

- Capacità di passare dalla risaia allagata al pascolo asciutto senza cambiare attitudine.

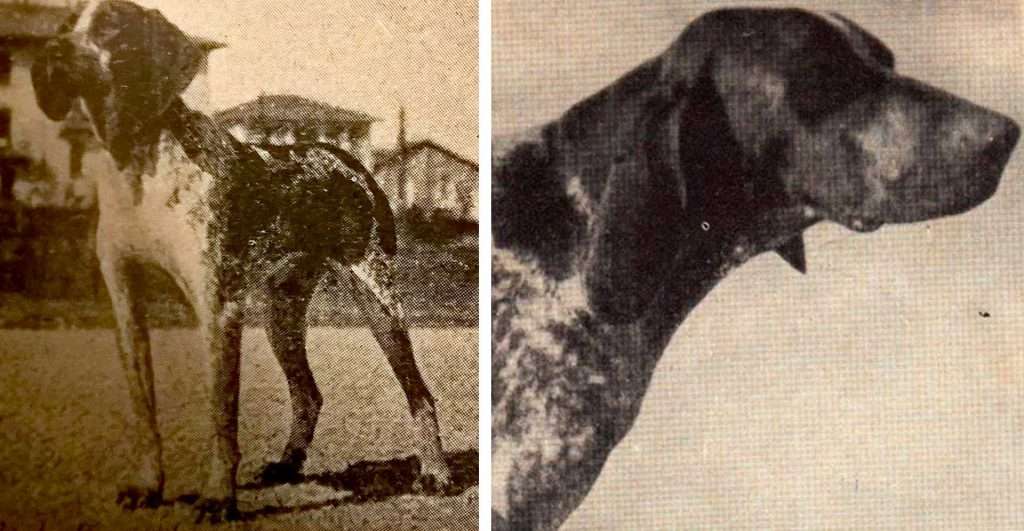

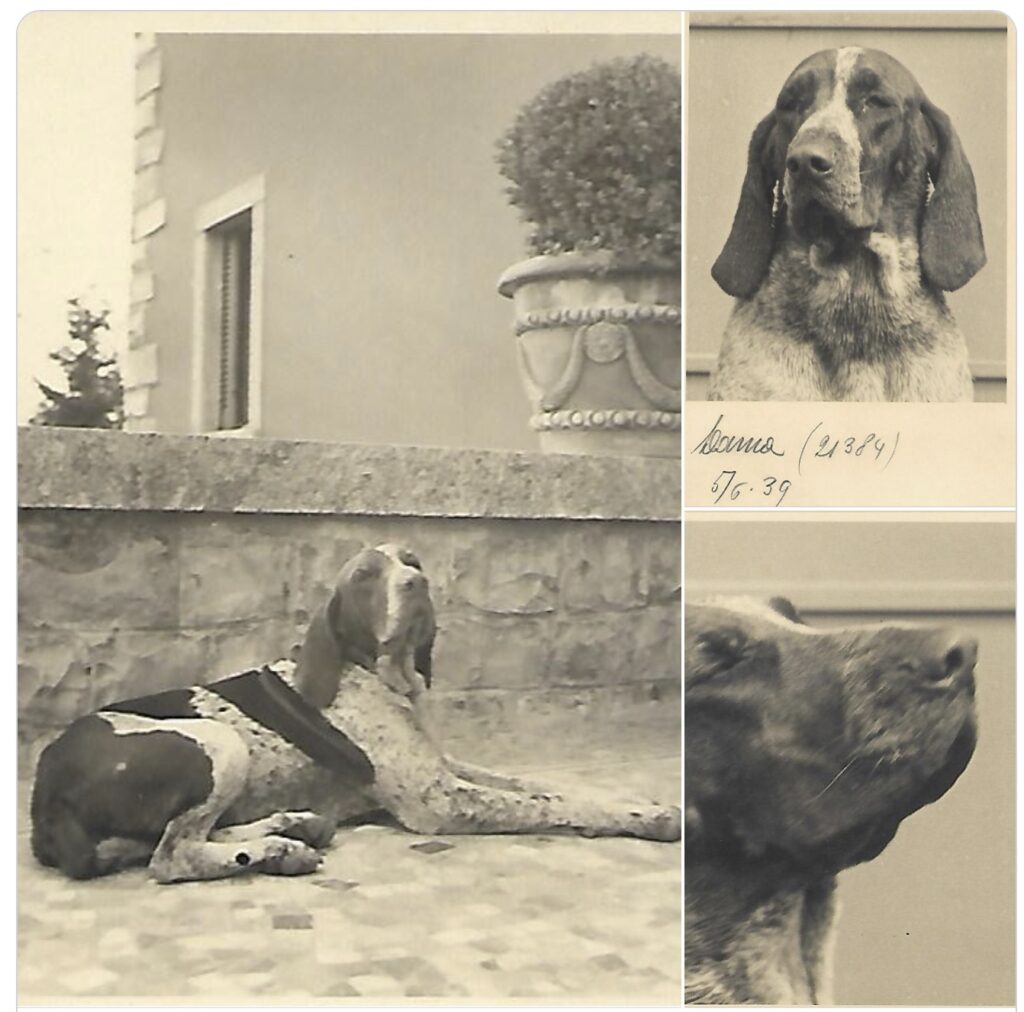

Nei taccuini degli anni 1929, 1932, 1936 compaiono nomi che entreranno nel lessico dei braccofili:

- Argo di Caglio (nato nel 1928), roano marrone, specialista della nebbia e delle giornate lunghe;

- Brina di Caglio (1931), femmina bianco-arancio dal trotto lunghissimo, che molti ricordano per la sua presa di punto fulminea;

- Nerone di Caglio (1933), dal carattere forte, considerato uno dei migliori cani di acqua di quegli anni.

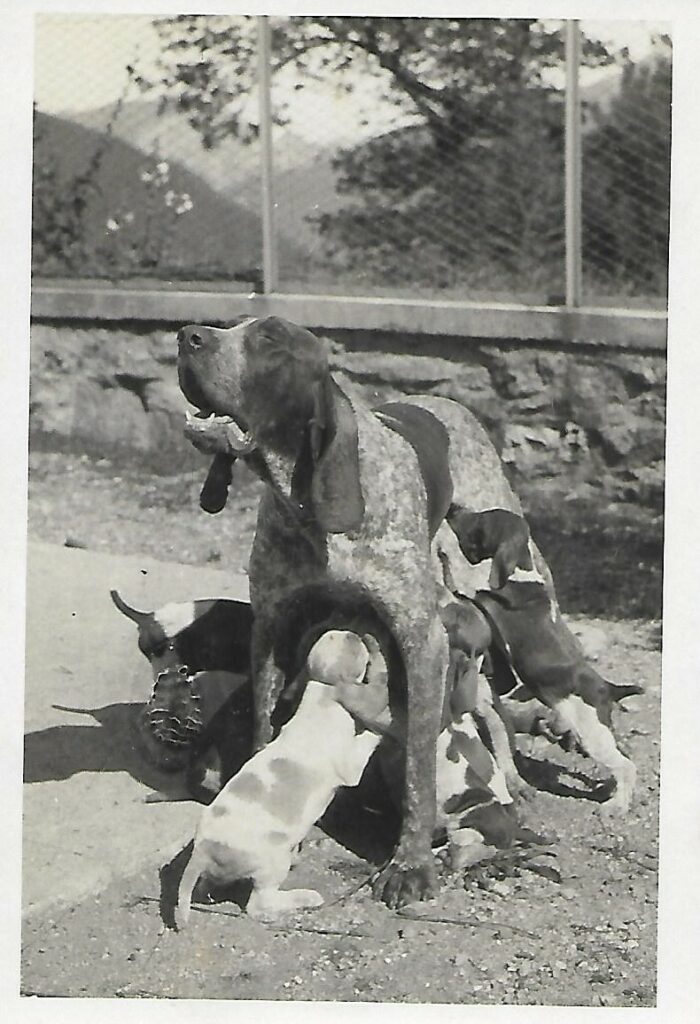

Caccia, prove e impegno per la razza

Tra la fine degli anni Venti e per tutti gli anni Trenta, i bracchi “Di Caglio” cominciarono ad apparire con una certa regolarità nei cataloghi di esposizione e nelle prove di lavoro del Nord Italia. Non furono mai prodotti in quantità industriali – De Mattia non fu mai un “fabbricante di cani” – ma chi li vedeva lavorare li riconosceva subito: omogeneità di tipo, caratteri solidi, e soprattutto una fama crescente di veri specialisti a beccaccini, capaci di reggere giornate intere nelle marcite e nelle risaie senza perdere stile né lucidità.

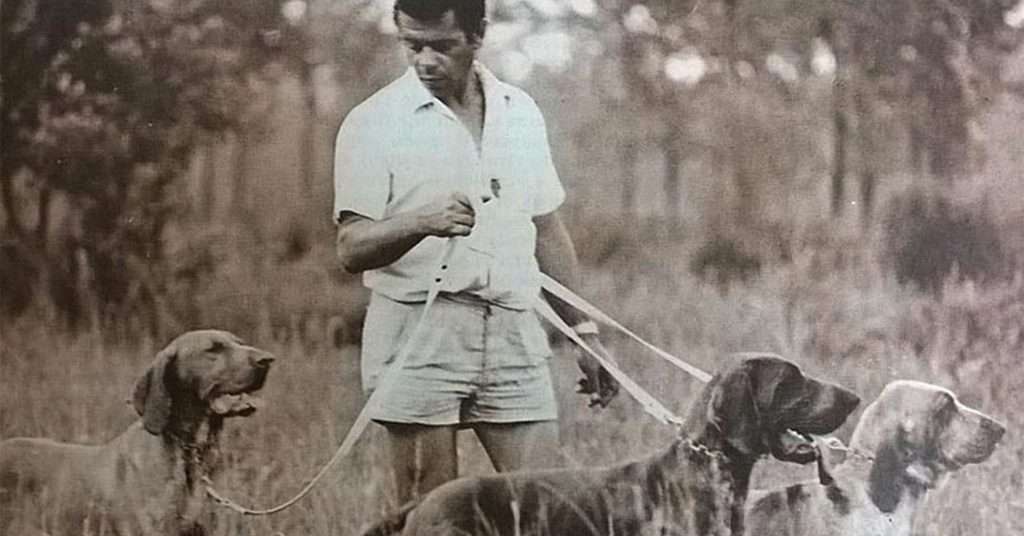

Felice era persona che amava condividere le conoscenze e soprattutto sapeva apprezzare il lavoro altrui, non a caso fu proprietario anche di bracchi italiani di altri allevatori. Famoso il “gruppo della Portalupa” acquistato dal Cav. Vittorio Necchi.

Parallelamente, Felice si immerse sempre di più nella vita associativa: partecipava a riunioni, scriveva lettere, discuteva di standard, di prove, di regolamenti. Non partiva dal nulla: sapeva bene che già nel 1911 era stata redatta la bozza di Statuto della Società Braccofila, firmata da Ettore Talè e Francesco Bonomi sotto la supervisione dell’anziano Ferdinando Delor, e che quel documento era passato proprio dalle mani di uno dei suoi riferimenti ideali, il Cav. Francesco Silva “di Regona”, primo nome indicato come socio fondatore. Quella stagione non aveva avuto il tempo di consolidarsi, ma per uomini come De Mattia rappresentava una sorta di prima pietra ideale: la prova che il Bracco Italiano meritava un club proprio, dedicato esclusivamente alla sua tutela.

Negli anni Trenta e Quaranta, discutendo con amici braccofili lombardi e piemontesi, Felice riprendeva spesso quel filo lasciato in sospeso: l’idea di una società di appassionati che unisse allevatori, cacciatori e giudici sotto un’unica bandiera. Nel dopoguerra, intorno al 1947, questo dibattito prese una forma più concreta: riunioni informali, scambi di vedute, bozze di statuto che, consciamente o no, rendevano omaggio a quella prima Società Braccofila del 1911. Tutto portò, infine, al raduno di Lodi del 27 novembre 1949, data ufficiale di nascita della SABI – Società Amatori Bracco Italiano.

Fra i promotori e i primi artefici di quell’evento, il nome di Felice De Mattia venne ricordato come quello di chi, per anni, aveva insistito perché quel sogno incompiuto – la “società del bracco” pensata già ai tempi di Francesco Silva e Ferdinando Delor – trovasse finalmente una forma stabile. In questo senso, più che semplice partecipante, Felice fu uno dei continuatori di una storia iniziata quasi quarant’anni prima.

Gli ultimi anni e l’eredità di Caglio

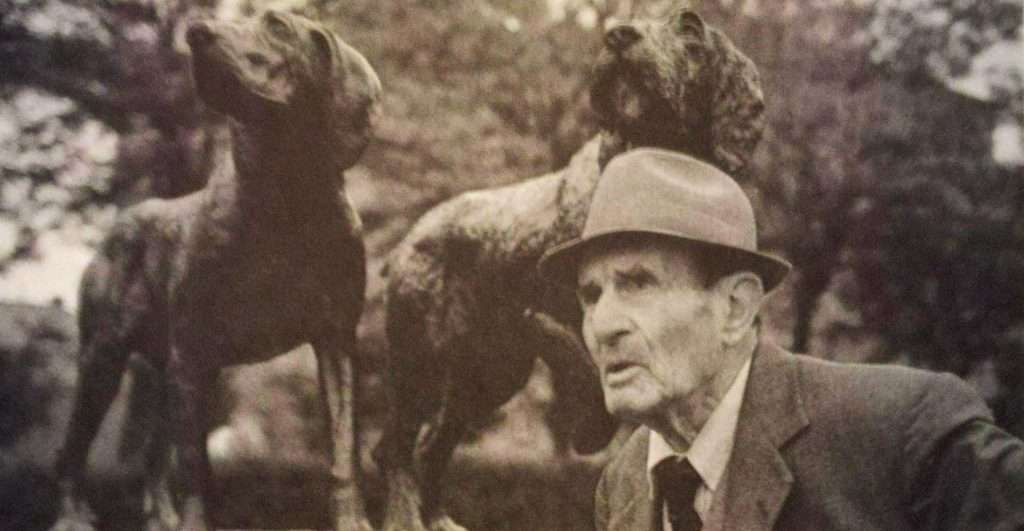

All’inizio degli anni Cinquanta, Felice De Mattia aveva superato i settant’anni. Trascorreva lunghi periodi a Caglio, dove manteneva ancora un piccolo nucleo di bracchi: vecchi campioni in pensione, giovani promesse su cui continuava a scommettere, femmine cui era legato da un affetto speciale.

Camminava più lentamente, ma non aveva perso l’occhio del selezionatore.

Nell’estate del 1955, a Milano, Felice De Mattia si spense all’età di 75 anni, dopo un breve aggravarsi delle condizioni di salute. La notizia si diffuse rapidamente tra gli ambienti cinofili: sulle sue montagne, a Caglio, restavano i cani, le strutture del canile e, soprattutto, le memorie di una vita dedicata al Bracco Italiano.

Alcuni soggetti “Di Caglio” passarono a mani fidate, altri continuarono a cacciare sui versanti lariani per qualche stagione ancora. Ma l’eredità più importante non era nei singoli cani, bensì in un modo di intendere la razza:

- funzionale ma elegante,

- rustica ma distinta,

- indissolubilmente legata ai terreni e alle tradizioni italiane.

Il senso di un nome

Ricordare oggi il nome “Di Caglio” e la figura di Felice De Mattia significa riportare alla luce una pagina di storia che rischiava di sbiadire: quella di un braccofilo che, senza clamore, contribuì a plasmare il Bracco Italiano moderno.

Dietro ogni genealogia, ogni standard, ogni prova di lavoro, ci sono uomini come lui: ragionieri, agricoltori, ristoratori, cacciatori che hanno messo tempo, denaro e passione al servizio di un’idea di cane.

Immaginare un bracco “Di Caglio” in ferma sui prati in salita sopra il paese, con Felice pochi metri dietro, cappello calato e mano sul fischietto, non è solo un esercizio di nostalgia: è un modo per ricordare che il nostro Bracco Italiano viene da lì, da storie come questa. E che il compito degli appassionati di oggi è semplice e impegnativo allo stesso tempo: non tradirne lo spirito.

FONTI Bibliografiche

Per la ricostruzione della biografia di Felice De Mattia e della storia dei bracchi italiani “Di Caglio” si è fatto ricorso, in via principale, a numerose annate delle riviste Venatoria, Diana Venatoria, Il Cacciatore Italiano e Caccia e Tiri, oltre che agli imprescindibili Libri delle Origini. Un apporto determinante è venuto inoltre dall’Archivio Silva di Gera di Pizzighettone, dall’archivio privato della famiglia De Mattia–Carbonini e dalle testimonianze orali raccolte.

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va a Luisa, Paolo, Giorgio e Annamaria De Mattia – Carbonini, nipoti di Felice, per il materiale fotografico messo a disposizione e per le preziose informazioni sul “nonno Felice”.