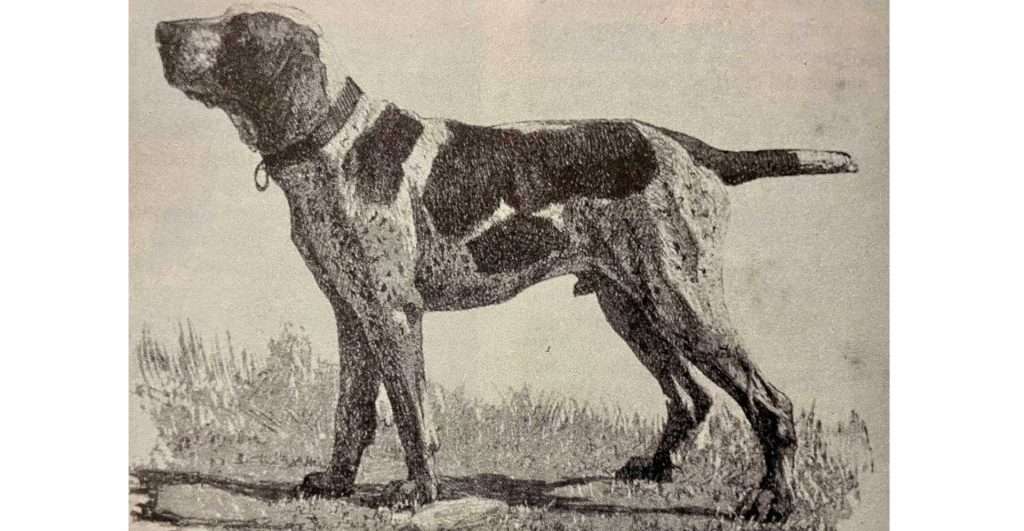

Chi possiede una certa sensibilità sa che osservare un Bracco Italiano in ferma, nel silenzio di un’alba brumosa, significa comprendere che quel gesto – plastico, misurato, eloquente – non è solo istinto, ma memoria. Memoria di cacce medievali alla rete, di lune piene e di silenzi contadini, di falconieri in sella e cardinali in battuta. È lì, in quell’immobilità perfetta, che sopravvivono Plinio il Vecchio e Caterina de’ Medici, Poggio a Caiano e Monte Albano, i priori-bracconieri e gli archibugi a ruota.

Il Bracco Italiano non è mai stata e mai sarà una razza come le altre, ma un filo rosso che cuce insieme la storia venatoria d’Europa: esportato in Francia, trasformato in chien d’arrêt, celebrato nei salotti signorili, negli affreschi trecenteschi, nei manuali di corte e nei diari di campagna.

Quanto tutte le altre razze da ferma dovevano ancora nascere, il Bracco già fermava sotto la luna.

Lo faceva quando il silenzio era regola, non eccezione. Lo faceva prima che pointer e setter definissero, con merito, uno stile: ma su una strada che il Bracco aveva già percorso.

Oggi lo si può fraintendere: si dimentica che il Bracco è cane da ascolto, da misura, da armonia. E in questo risiede la sua bellezza più profonda.

Le sue orecchie lunghe servono a custodire il suono antico della caccia notturna.

Il suo occhio non insegue, ma interroga. La sua cerca non invade, ma interpreta.

In un tempo che premia la velocità e la prestazione, il Bracco Italiano ci ricorda l’arte della pazienza, dell’intuizione, della profondità.

Non un cane da ferma dunque, ma IL CANE DA FERMA.

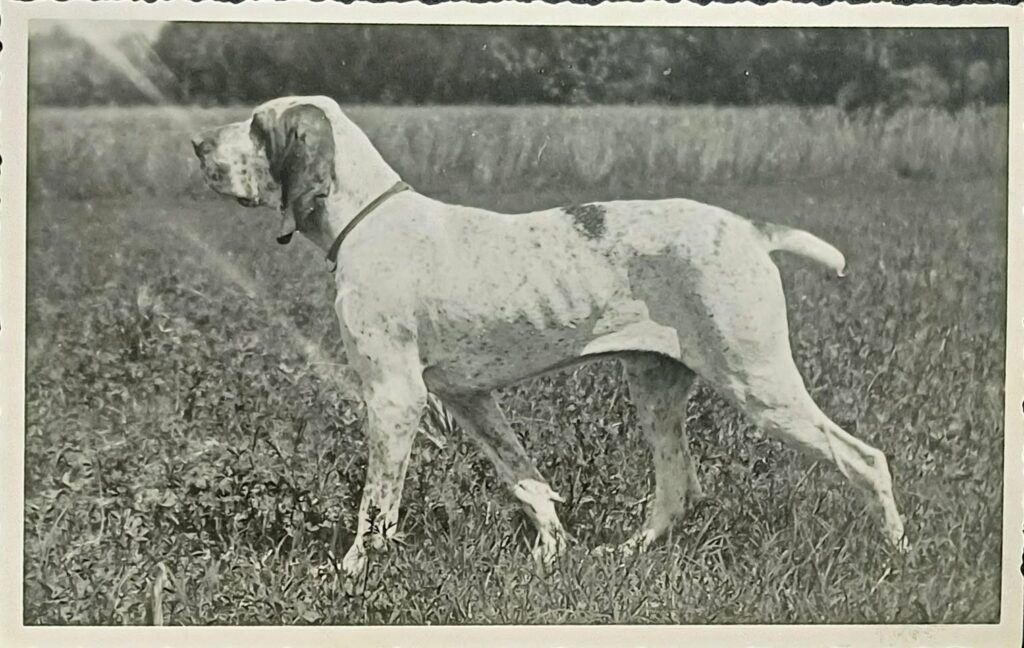

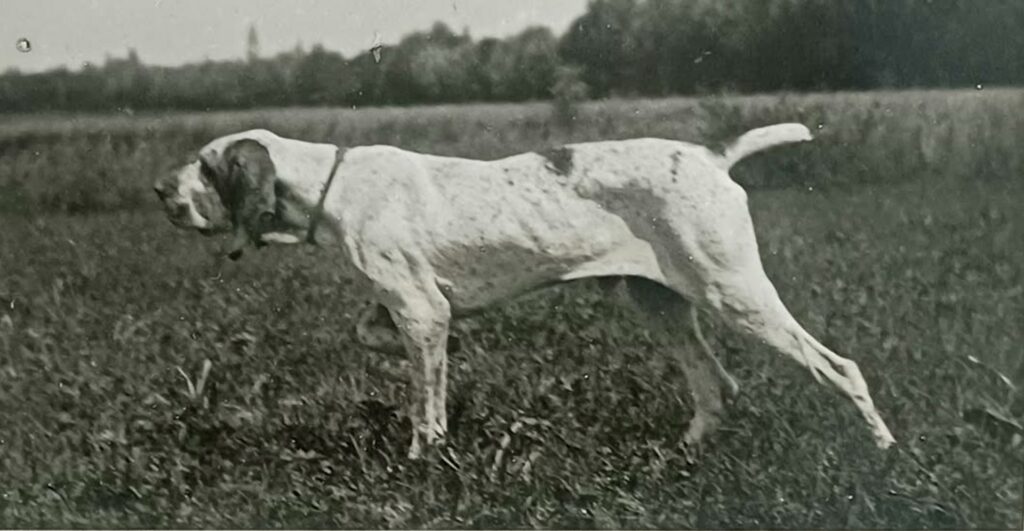

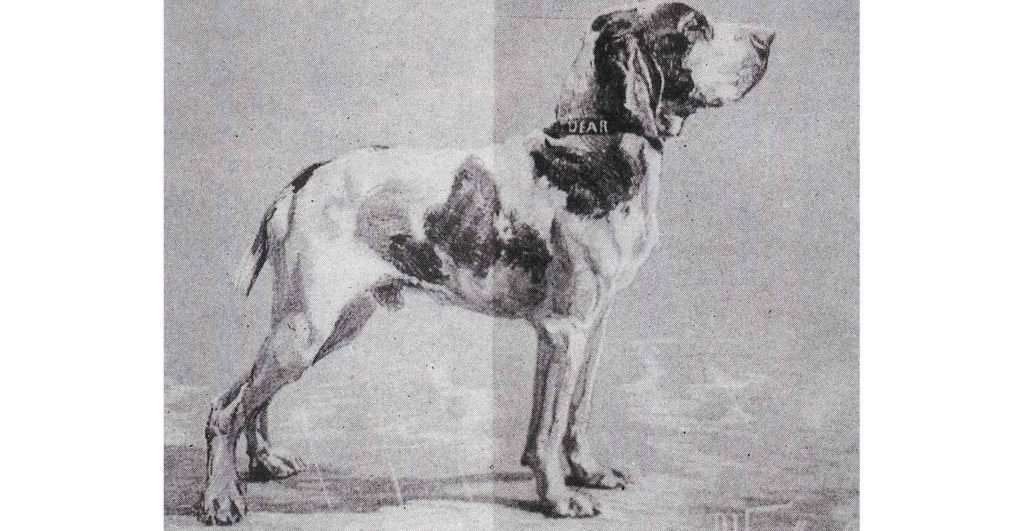

In foto: Arthom di Cornovecchio, anno 1933. Foto Archivio Cattaneo. Riproduzione riservata.